2014年03月08日

紀の国・和歌山&海南を歩く②

竈山神社・神武天皇皇兄五瀬命竈山墓

日本書紀巻第三の神武天皇(神日本磐余彦天皇)に、

「神日本磐余彥天皇、諱彥火火出見、彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊第四子也。母曰玉依姬、海童之少女也。・・・其年冬十月丁巳朔辛酉、天皇親帥諸皇子舟師東征。・・・三月丁卯朔丙子、遡流而上、徑至河內國草香邑靑雲白肩之津。夏四月丙申朔甲辰、皇師勒兵、步趣龍田。而其路狹嶮、人不得並行、乃還更欲東踰膽駒山而入中洲。時、長髄彥聞之曰「夫天神子等所以來者、必將奪我國。」則盡起屬兵、徼之於孔舍衞坂、與之會戰。有流矢、中五瀬命肱脛。皇師不能進戰、天皇憂之、乃運神策於沖衿曰「今我是日神子孫而向日征虜、此逆天道也。不若、退還示弱、禮祭神祇、背負日神之威、隨影壓躡。如此、則曾不血刃、虜必自敗矣。」僉曰「然。」於是、令軍中曰「且停、勿須復進。」乃引軍還。・・・五月丙寅朔癸酉、軍至茅淳山城水門。亦名山井水門。茅淳、此云智怒。時五瀬命矢瘡痛甚、乃撫劒而雄誥之曰撫劒、此云都盧耆能多伽彌屠利辭魔屢「慨哉、大丈夫慨哉、此云宇黎多棄伽夜被傷於虜手、將不報而死耶。」時人因號其處、曰雄水門。進到于紀伊國竈山、而五瀬命薨于軍、因葬竈山。」

また、古事記中巻に、

「神倭伊波禮毘古命、自伊下五字以音。與其伊呂兄五瀬命伊呂二字以音。二柱、坐高千穗宮而議云、坐何地者、平聞看天下之政。猶思東行。卽自日向發、幸行筑紫。・・・故、從其國上行之時、經浪速之渡而、泊青雲之白肩津。此時、登美能那賀須泥毘古自登下九字以音。興軍待向以戰。爾取所入御船之楯而下立。故、號其地謂楯津。於今者云日下之蓼津也。於是與登美毘古戰之時、五瀬命、於御手負登美毘古之痛矢串。故爾詔、吾者爲日神之御子、向日而戰不良。故、負賤奴之痛手。自今者行廻而、背負日以擊期而、自南方廻幸之時、到血沼海洗其御手之血。故、謂血沼海也。從其地廻幸、到紀國男之水門而詔、負賤奴之手乎死、男建而崩。故、號其水門謂男水門也。陵卽在紀國之竈山也。」

と述べられている。

両書に依れば、「彦五瀬命は神武天皇ら弟たちとともに東征に向かったが、難波の白肩津での長髄彦との戦闘で負傷した。太陽に向って戦うのは良くないとして、東から回り込むために一行は南下したが、その傷が元で、紀国の男之水門に着いたところで彦五瀬命は薨去した。そこでその遺骸を竃山に葬った。」とのこと。

端正な佇まいの神社の北側に東面して宮内庁管理の竃山墓がある。

引続き南下すると和歌山市と海南市の境界、亀の川の南岸にある大山の山頂に室山古墳群がある。

駐車できるスペース探しに時間を浪費。南東山麓の室山団地内道路は狭く登山路入口から離れた路上にP。

室山1号墳

登山路入口から収穫みかん運搬用?の錆びたレール沿いに10分ほど登ると尾根に出る直前に現われた。

非常に残りの良い石室が南に開口。墳丘裾の案内表示には、

「大山(尾山)の頂上から丘陵尾根には、7基の円墳が分布しています。およそ6世紀後半から7世紀初頭にかけて築かれたもので、内部構造には横穴式石室(1・2・5号墳)と竪穴式石室(4・6号墳)の2種類があります。 この第1号墳は、直径約20m、高さ約4mの墳丘内に、南に開く横穴式石室が築かれています。 石室(全長7以上)は奥から順に 玄室-通廊-通廊扉石―前室―前室封鎖石 の各部からなっています。この山の石である緑泥片岩の割石を積みあげて、高くて(高さ約3m)広い玄室を築くために石室上部空間を4本の石梁で補強し、更に前後を通廊天井石と奥壁の石棚で支えています。」 出土物は少なく、坏身1個、坏蓋2個、壺蓋2個、長頸坩1個(以上が須恵器)、鉄鏃6本(石棚上面で出土)等があります。」・・・3号墳について書かれていないが石室不詳?

石室前の柵が外されていたので内部に入ってみた。

埋没した前室から半分残っている通廊扉石(大型の板石)の横を滑り下りて通廊、そして通廊から1段=10cmほど下がって玄室へ。

玄室の床には、平板な石を用いた敷石が並ぶ。

石梁・・・頭上には平らな面を垂直に立てた太い石梁が4本。

奥壁には石棚。

高い平天井。

以上のように、紀ノ川周辺から海南地域にかけて存在する「岩橋型横穴石室」の典型的な石室の一例。 畿内型とは異なる個性的な石室で、石棚を持つ古墳が分布する九州北部との関連が注目されているところ・・・。

石室の壁石には、結晶片岩(主として緑色片岩(所謂「青石」が用られている。写真では赤茶色に写っているがカメラのフラッシュ光による変色のためであると思われる。ただし、紅簾片岩も混ざっている可能性あり。)

室山2号墳

1号墳から3分ほど登った大山の山頂(標高94mの札が木に架けてあったが本当かな~? もう少し高いような気がしたが・・・)にある。ここにも案内表示があり、

「第2号古墳は大山(尾山)の頂上の平坦部に、西隣の第3号古墳と並んで築かれた円墳(直径約15m、高さ約3m)です。 内部主体は、墳丘の中央部に築かれた、南に開く横穴式石室です。 石室(全長5.9m)奥から順に、 玄室-通廊-羨道 の各部からなっています。 玄室は長方形で長さ約2.8m、幅約1.8m、高さ約2.5mです。 この石室も、緑泥片岩の割石を積み上げていますが広い玄室を築くために、上部空間を2枚の石梁で補強し、前後を通廊天井石と奥壁の石棚で支えています。 更に、玄室の左右の壁面を上中下の3面に等分し、各面の境界には長い大きい割石を並べるなど工夫が見られます。 出土遺物は少なく、須恵器の台付き壺の脚部と碧玉製管玉が各1個です。」とあり、1号墳より少し小さな規模。

柵もあり「注意書き」もあったので、外から観るだけに留めたので、側壁の『長い大きい割石』の確認は出来なかったが、奥壁に『長い大きい割石』?を観た。

室山3号墳?

明示されていなかったが、ここが大山の真の頂上。 2号墳の西隣りなので3号墳?

大山を下山後、麓の黒江の街を訪ねる。 うるわし館(紀州漆器伝統産業会館)で教えてもらった店に行ったが、ランチタイムを少し過ぎていて昼食を摂れず。唯一の店だそうだが・・・。 空腹のまま黒江の街を散策。

紀州雛

通路に面して鋸状に配置された家々。

室山古墳群の見事な石室に大満足。

で、当初、鳥屋城と白崎海岸まで足を延ばす予定だったが、今回の探訪はここまで。

2日間の走行キロ:347.5km

続きを読む

日本書紀巻第三の神武天皇(神日本磐余彦天皇)に、

「神日本磐余彥天皇、諱彥火火出見、彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊第四子也。母曰玉依姬、海童之少女也。・・・其年冬十月丁巳朔辛酉、天皇親帥諸皇子舟師東征。・・・三月丁卯朔丙子、遡流而上、徑至河內國草香邑靑雲白肩之津。夏四月丙申朔甲辰、皇師勒兵、步趣龍田。而其路狹嶮、人不得並行、乃還更欲東踰膽駒山而入中洲。時、長髄彥聞之曰「夫天神子等所以來者、必將奪我國。」則盡起屬兵、徼之於孔舍衞坂、與之會戰。有流矢、中五瀬命肱脛。皇師不能進戰、天皇憂之、乃運神策於沖衿曰「今我是日神子孫而向日征虜、此逆天道也。不若、退還示弱、禮祭神祇、背負日神之威、隨影壓躡。如此、則曾不血刃、虜必自敗矣。」僉曰「然。」於是、令軍中曰「且停、勿須復進。」乃引軍還。・・・五月丙寅朔癸酉、軍至茅淳山城水門。亦名山井水門。茅淳、此云智怒。時五瀬命矢瘡痛甚、乃撫劒而雄誥之曰撫劒、此云都盧耆能多伽彌屠利辭魔屢「慨哉、大丈夫慨哉、此云宇黎多棄伽夜被傷於虜手、將不報而死耶。」時人因號其處、曰雄水門。進到于紀伊國竈山、而五瀬命薨于軍、因葬竈山。」

また、古事記中巻に、

「神倭伊波禮毘古命、自伊下五字以音。與其伊呂兄五瀬命伊呂二字以音。二柱、坐高千穗宮而議云、坐何地者、平聞看天下之政。猶思東行。卽自日向發、幸行筑紫。・・・故、從其國上行之時、經浪速之渡而、泊青雲之白肩津。此時、登美能那賀須泥毘古自登下九字以音。興軍待向以戰。爾取所入御船之楯而下立。故、號其地謂楯津。於今者云日下之蓼津也。於是與登美毘古戰之時、五瀬命、於御手負登美毘古之痛矢串。故爾詔、吾者爲日神之御子、向日而戰不良。故、負賤奴之痛手。自今者行廻而、背負日以擊期而、自南方廻幸之時、到血沼海洗其御手之血。故、謂血沼海也。從其地廻幸、到紀國男之水門而詔、負賤奴之手乎死、男建而崩。故、號其水門謂男水門也。陵卽在紀國之竈山也。」

と述べられている。

両書に依れば、「彦五瀬命は神武天皇ら弟たちとともに東征に向かったが、難波の白肩津での長髄彦との戦闘で負傷した。太陽に向って戦うのは良くないとして、東から回り込むために一行は南下したが、その傷が元で、紀国の男之水門に着いたところで彦五瀬命は薨去した。そこでその遺骸を竃山に葬った。」とのこと。

端正な佇まいの神社の北側に東面して宮内庁管理の竃山墓がある。

引続き南下すると和歌山市と海南市の境界、亀の川の南岸にある大山の山頂に室山古墳群がある。

駐車できるスペース探しに時間を浪費。南東山麓の室山団地内道路は狭く登山路入口から離れた路上にP。

室山1号墳

登山路入口から収穫みかん運搬用?の錆びたレール沿いに10分ほど登ると尾根に出る直前に現われた。

非常に残りの良い石室が南に開口。墳丘裾の案内表示には、

「大山(尾山)の頂上から丘陵尾根には、7基の円墳が分布しています。およそ6世紀後半から7世紀初頭にかけて築かれたもので、内部構造には横穴式石室(1・2・5号墳)と竪穴式石室(4・6号墳)の2種類があります。 この第1号墳は、直径約20m、高さ約4mの墳丘内に、南に開く横穴式石室が築かれています。 石室(全長7以上)は奥から順に 玄室-通廊-通廊扉石―前室―前室封鎖石 の各部からなっています。この山の石である緑泥片岩の割石を積みあげて、高くて(高さ約3m)広い玄室を築くために石室上部空間を4本の石梁で補強し、更に前後を通廊天井石と奥壁の石棚で支えています。」 出土物は少なく、坏身1個、坏蓋2個、壺蓋2個、長頸坩1個(以上が須恵器)、鉄鏃6本(石棚上面で出土)等があります。」・・・3号墳について書かれていないが石室不詳?

石室前の柵が外されていたので内部に入ってみた。

埋没した前室から半分残っている通廊扉石(大型の板石)の横を滑り下りて通廊、そして通廊から1段=10cmほど下がって玄室へ。

玄室の床には、平板な石を用いた敷石が並ぶ。

石梁・・・頭上には平らな面を垂直に立てた太い石梁が4本。

奥壁には石棚。

高い平天井。

以上のように、紀ノ川周辺から海南地域にかけて存在する「岩橋型横穴石室」の典型的な石室の一例。 畿内型とは異なる個性的な石室で、石棚を持つ古墳が分布する九州北部との関連が注目されているところ・・・。

石室の壁石には、結晶片岩(主として緑色片岩(所謂「青石」が用られている。写真では赤茶色に写っているがカメラのフラッシュ光による変色のためであると思われる。ただし、紅簾片岩も混ざっている可能性あり。)

室山2号墳

1号墳から3分ほど登った大山の山頂(標高94mの札が木に架けてあったが本当かな~? もう少し高いような気がしたが・・・)にある。ここにも案内表示があり、

「第2号古墳は大山(尾山)の頂上の平坦部に、西隣の第3号古墳と並んで築かれた円墳(直径約15m、高さ約3m)です。 内部主体は、墳丘の中央部に築かれた、南に開く横穴式石室です。 石室(全長5.9m)奥から順に、 玄室-通廊-羨道 の各部からなっています。 玄室は長方形で長さ約2.8m、幅約1.8m、高さ約2.5mです。 この石室も、緑泥片岩の割石を積み上げていますが広い玄室を築くために、上部空間を2枚の石梁で補強し、前後を通廊天井石と奥壁の石棚で支えています。 更に、玄室の左右の壁面を上中下の3面に等分し、各面の境界には長い大きい割石を並べるなど工夫が見られます。 出土遺物は少なく、須恵器の台付き壺の脚部と碧玉製管玉が各1個です。」とあり、1号墳より少し小さな規模。

柵もあり「注意書き」もあったので、外から観るだけに留めたので、側壁の『長い大きい割石』の確認は出来なかったが、奥壁に『長い大きい割石』?を観た。

室山3号墳?

明示されていなかったが、ここが大山の真の頂上。 2号墳の西隣りなので3号墳?

大山を下山後、麓の黒江の街を訪ねる。 うるわし館(紀州漆器伝統産業会館)で教えてもらった店に行ったが、ランチタイムを少し過ぎていて昼食を摂れず。唯一の店だそうだが・・・。 空腹のまま黒江の街を散策。

紀州雛

通路に面して鋸状に配置された家々。

室山古墳群の見事な石室に大満足。

で、当初、鳥屋城と白崎海岸まで足を延ばす予定だったが、今回の探訪はここまで。

2日間の走行キロ:347.5km

続きを読む

2014年03月04日

和泉の国・堺~岸和田を訪ねる②

久米田寺(岸和田市)

門前には、聖武天皇が行基に命じて造らせたという大きな溜池・久米田池がある。行基は神亀2年(725)から天平10年(738)にわたる14年の歳月をかけて造ったそうな・・・。

その久米田池を維持管理するために創建されたのが隆池院(のちの久米田寺)。

久米田古墳群

久米田池と反対方向に久米田寺の境内から築地塀の間を抜け光明塚古墳(陵墓参考地。径25~30mの円墳)の前を過ぎると濠の先に貝吹山古墳が見える。

貝吹山古墳

全長約130m・後円部径75m・比高8m3段築成の佐紀陵山型・前方後円墳。4C後半。後円部には渡堤を設けた階段式の周濠(山田池・ねんど池・どじょう池)が残る。 発掘調査により竪穴式石室に讃岐産の火山石石棺があったことが確認されている(ただし、徹底的に破壊されていた)。

墳丘の現状は、前方後円形は分かるものの・・・墳頂は相当壊されており、良い保存状態とは言い難いものだった。

「泉南紀要」に三好義賢が陣城を築いたと伝えていること、また、これまでの調査により墳丘裾から断面がV字形の横堀が検出されていることなどから中世に城郭が築かれていたものと思われる。

無名塚古墳

径約26mの二段築成の円墳。かつて幅10m・深さ1.2mの周濠があった。5C前半(古墳時代中期)。出土した円筒埴輪を模して復元し墳丘に並べられていた。

風吹山古墳

全長約71m・円墳部径約59mの帆立貝形古墳。5C初頭。

女郎塚古墳?

5C前半に造られた径約28mの円墳ということなのだが、久米田中学校の敷地内にあり入らなかった。

持ノ木古墳?

一辺約13mの方墳ということなのだが・・・わずかに盛り上がったところがそうなのか?

岸和田城

輪郭式平城、層塔型5重5階の模擬天守。

本丸と二の丸を合わせた形が機(はた)の縦糸を巻く器具の「縢(ちきり)」に似ていることから蟄亀利城(千亀利城)とも。

本丸には、諸葛孔明の八陣法(大将を中心に、天・地・風・雲・鳥・蛇・龍・虎の各陣を配す。)をテーマに天守閣から俯瞰するように「八陣の庭」が和歌山県仲の島産の緑泥片岩による石組みと京都市白川産の白砂により作られている。

この日、天守閣に登っても、PM2.5による大気汚染のため遠望できず。

本丸石垣にはその下部に周堤帯(犬走り)。脆い泉州砂岩で造られた石垣が崩れるのを防ぐためのものということだが・・・。石垣を観ると曼荼羅模様となっており、大規模な修築の跡が窺える。この日も、内堀石垣の修復?が行われていた。

ただ、往時には、現在の二の丸(かつての本丸)海水が来ていたとのことなので、現在の本丸から幅広の石段が犬走りまで下りているので違う目的があったのかも・・・。ここには、橋が架かっていた痕跡もあるが・・・。

五風荘

内堀と外堀の間・二の曲輪に、かつては家老屋敷などがあった。現在は「がんこ」の店。明治4年に造られた回遊式の日本庭園。中央に池、その周りに数寄屋風の茶室などを配している。

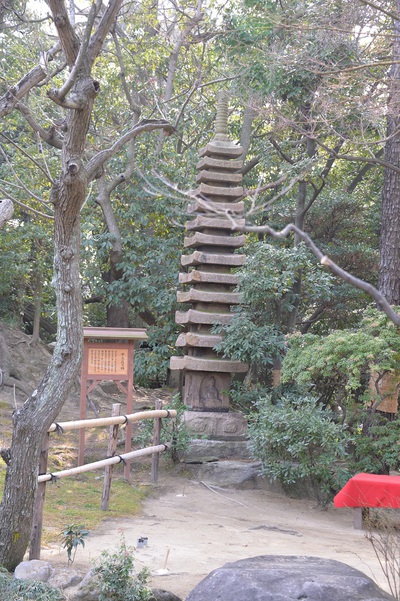

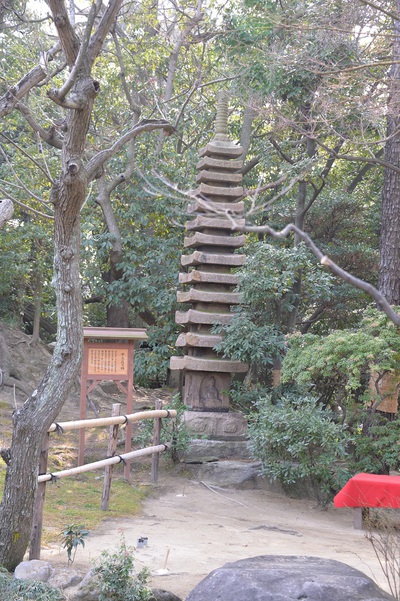

加茂七石(貴船石や鞍馬石など)や敷石に転用された石臼・礎石などのほか、十三石の塔がある。これは文永元年(1264)近江源氏佐々木氏供養のため福林寺(この寺の十一面観音菩薩像は「天平の貴人」として絶賛され、井上靖「星と祭」にも紹介されている。)に建てられたあと織田信長により総見寺(安土城内)、豊臣秀吉により大坂城に運ばれ一旦、福林寺に戻っていたものを譲り受けたとか・・・。

このあと更に南下して、和歌山県に向かう。

続きを読む

門前には、聖武天皇が行基に命じて造らせたという大きな溜池・久米田池がある。行基は神亀2年(725)から天平10年(738)にわたる14年の歳月をかけて造ったそうな・・・。

その久米田池を維持管理するために創建されたのが隆池院(のちの久米田寺)。

久米田古墳群

久米田池と反対方向に久米田寺の境内から築地塀の間を抜け光明塚古墳(陵墓参考地。径25~30mの円墳)の前を過ぎると濠の先に貝吹山古墳が見える。

貝吹山古墳

全長約130m・後円部径75m・比高8m3段築成の佐紀陵山型・前方後円墳。4C後半。後円部には渡堤を設けた階段式の周濠(山田池・ねんど池・どじょう池)が残る。 発掘調査により竪穴式石室に讃岐産の火山石石棺があったことが確認されている(ただし、徹底的に破壊されていた)。

墳丘の現状は、前方後円形は分かるものの・・・墳頂は相当壊されており、良い保存状態とは言い難いものだった。

「泉南紀要」に三好義賢が陣城を築いたと伝えていること、また、これまでの調査により墳丘裾から断面がV字形の横堀が検出されていることなどから中世に城郭が築かれていたものと思われる。

無名塚古墳

径約26mの二段築成の円墳。かつて幅10m・深さ1.2mの周濠があった。5C前半(古墳時代中期)。出土した円筒埴輪を模して復元し墳丘に並べられていた。

風吹山古墳

全長約71m・円墳部径約59mの帆立貝形古墳。5C初頭。

女郎塚古墳?

5C前半に造られた径約28mの円墳ということなのだが、久米田中学校の敷地内にあり入らなかった。

持ノ木古墳?

一辺約13mの方墳ということなのだが・・・わずかに盛り上がったところがそうなのか?

岸和田城

輪郭式平城、層塔型5重5階の模擬天守。

本丸と二の丸を合わせた形が機(はた)の縦糸を巻く器具の「縢(ちきり)」に似ていることから蟄亀利城(千亀利城)とも。

本丸には、諸葛孔明の八陣法(大将を中心に、天・地・風・雲・鳥・蛇・龍・虎の各陣を配す。)をテーマに天守閣から俯瞰するように「八陣の庭」が和歌山県仲の島産の緑泥片岩による石組みと京都市白川産の白砂により作られている。

この日、天守閣に登っても、PM2.5による大気汚染のため遠望できず。

本丸石垣にはその下部に周堤帯(犬走り)。脆い泉州砂岩で造られた石垣が崩れるのを防ぐためのものということだが・・・。石垣を観ると曼荼羅模様となっており、大規模な修築の跡が窺える。この日も、内堀石垣の修復?が行われていた。

ただ、往時には、現在の二の丸(かつての本丸)海水が来ていたとのことなので、現在の本丸から幅広の石段が犬走りまで下りているので違う目的があったのかも・・・。ここには、橋が架かっていた痕跡もあるが・・・。

五風荘

内堀と外堀の間・二の曲輪に、かつては家老屋敷などがあった。現在は「がんこ」の店。明治4年に造られた回遊式の日本庭園。中央に池、その周りに数寄屋風の茶室などを配している。

加茂七石(貴船石や鞍馬石など)や敷石に転用された石臼・礎石などのほか、十三石の塔がある。これは文永元年(1264)近江源氏佐々木氏供養のため福林寺(この寺の十一面観音菩薩像は「天平の貴人」として絶賛され、井上靖「星と祭」にも紹介されている。)に建てられたあと織田信長により総見寺(安土城内)、豊臣秀吉により大坂城に運ばれ一旦、福林寺に戻っていたものを譲り受けたとか・・・。

このあと更に南下して、和歌山県に向かう。

続きを読む

2014年03月02日

和泉の国・堺~岸和田を訪ねる①

羽曳野から西進して堺市のほぼ中央部にある「土塔」を見学後、南に向かい和泉市にあり敗戦後間もない昭和25~26年に末永雅雄・森浩一氏などが発掘調査した「黄金塚古墳」に立寄ったあと久米田寺・同古墳群、岸和田城を探訪した。

土塔(堺市中区)

堺市のリーフレットによれば、行基建立四十九院の一に数えられている大野寺が神亀4年(727)に創建され、その境内に土塔も築かれたとのこと。 発掘調査により、神亀4年と神亀5年の文字瓦が出土したことから完成までに複数年を要したこと、その後修復を繰り返し室町時代までは塔として機能していたと考えられている。

【土塔の構造】

一辺53.1m(180尺)・高さ8.6m以上(30尺超え)の四角錘の階段ピラミッドのような形状。

高さ1.2m(4尺)・幅3m(10尺)の基壇の上に13の段が築かれている。

各段の高さは約0.3m(1尺)。

瓦を葺いた屋根幅は初層2.7m(9尺)・二層2.4m(8尺)・三層2.1m(7尺)・・・十一層(4尺)と下層から順に幅が狭くなっている。

十二層に直径約6mの円形に粘土が並んでいたことから、頂上の十三層だけは円形の構造であったと想定されている。

平瓦の上に丸瓦を組み合わせる本瓦葺、約60,000枚。平瓦の上下の重なりは全長の1/4(約9cm)。丸瓦は無段式(行基式)。

基壇の外装は瓦積み。1/4ほどに割った丸・平瓦による5段・高さ12cmの平積み。

1,300点以上の文字瓦が出土。その大半は人名が記されており、これらは行基の活動に従い土塔建立に参加して瓦を寄進した人々(「知識衆」)であるとのこと。

土塔の北西約170m離れた丘陵の斜面から土塔に葺かれた瓦を焼いたとみられる半地下式の平窯が2基見つかっている。

また、北方約460mにある菰池は、行基が天平13年(741)以前に造った薦江池(こもえいけ)と考えられている。

和泉黄金塚古墳(和泉市)

信太山丘陵の北西端に位置。全長約94m、後円部の径約62m・高さ約9m、前方部の幅約42m・高さ約6.5mの2段築成、古墳時代前期後半(4C後半)の前方後円墳。墳丘の周囲は∩状(馬蹄形)に平坦に造成されており、周濠はなかった。

※ 墳丘周囲の平坦部を考慮し、全長約97mの3段築成、佐紀陵山型の墳形とする見解もある[岸本直文]

後円部にコウヤマキの巨大な木棺を粘土で覆われた3基の粘土槨が並行していた。

最も大きな中央槨は長さ8.7m×径0.75~0.89mの割竹形木棺、棺内から斜縁二神二獣鏡、棺外から景初三年陳是作画文帯同向式四神四獣鏡が出土。棺内に武器なし。

東槨は長さ8.5m×幅0.7mの刳り抜き式箱型木棺、画文帯環状乳四神四獣鏡2面と三角縁盤龍鏡が出土。

西槨は長さ4.37m×幅0.53mの組合せ式箱型木棺、画文帯同向式神獣鏡が出土。

東槨と西槨は甲冑・鉄鏃を副葬。

鏡6面はいずれも3C前半頃までの製品。

※ 2C後葉~3C前葉の画文帯神獣鏡3面、景初三年(239)鏡、340年代?の三角縁盤龍鏡、3C前葉の斜縁二神二獣鏡

中央槨と東槨はほぼ同時期に埋葬、西槨は時期を少しあけて追送されたものと見られている。

※ 中央槨の被葬者は呪術的・宗教的首長(女性)、東槨は軍事的・政治的首長(男性)か?

・・・和泉黄金塚古墳の被葬者は佐紀王権のもとで前方後円墳を築造したが、帯金式短甲を2領持ち、佐紀王権よりも河内で権力を構築しつつあった津堂城山古墳の被葬者との関係を深めた人物像が浮かぶ。

・・・卑弥呼の朝貢年である景初三年銘鏡が1951年に出土して、三角縁神獣鏡をめぐる戦後の論争の起点となった黄金塚古墳、墳丘は整備され雑草などはなく歩きやすいものの、これまでの発掘調査のトレンチ跡?あるいは旧陸軍の塹壕跡?なのか、いたる所に凹地があり痛々しい限りの姿を晒している。

後円部西側の裾、トレンチ跡?の壁面に層状の葺石が確認できる。

後円部の主体部上に黄金塚(末永・島田・森の3氏の刻銘がある)の石碑が建っている。 調査後の埋戻し土量が少なかったのか、この碑の下、南西部をよく観ると土の表面に凸凹があり主体部輪郭?を想定できる。

続きを読む

土塔(堺市中区)

堺市のリーフレットによれば、行基建立四十九院の一に数えられている大野寺が神亀4年(727)に創建され、その境内に土塔も築かれたとのこと。 発掘調査により、神亀4年と神亀5年の文字瓦が出土したことから完成までに複数年を要したこと、その後修復を繰り返し室町時代までは塔として機能していたと考えられている。

【土塔の構造】

一辺53.1m(180尺)・高さ8.6m以上(30尺超え)の四角錘の階段ピラミッドのような形状。

高さ1.2m(4尺)・幅3m(10尺)の基壇の上に13の段が築かれている。

各段の高さは約0.3m(1尺)。

瓦を葺いた屋根幅は初層2.7m(9尺)・二層2.4m(8尺)・三層2.1m(7尺)・・・十一層(4尺)と下層から順に幅が狭くなっている。

十二層に直径約6mの円形に粘土が並んでいたことから、頂上の十三層だけは円形の構造であったと想定されている。

平瓦の上に丸瓦を組み合わせる本瓦葺、約60,000枚。平瓦の上下の重なりは全長の1/4(約9cm)。丸瓦は無段式(行基式)。

基壇の外装は瓦積み。1/4ほどに割った丸・平瓦による5段・高さ12cmの平積み。

1,300点以上の文字瓦が出土。その大半は人名が記されており、これらは行基の活動に従い土塔建立に参加して瓦を寄進した人々(「知識衆」)であるとのこと。

土塔の北西約170m離れた丘陵の斜面から土塔に葺かれた瓦を焼いたとみられる半地下式の平窯が2基見つかっている。

また、北方約460mにある菰池は、行基が天平13年(741)以前に造った薦江池(こもえいけ)と考えられている。

和泉黄金塚古墳(和泉市)

信太山丘陵の北西端に位置。全長約94m、後円部の径約62m・高さ約9m、前方部の幅約42m・高さ約6.5mの2段築成、古墳時代前期後半(4C後半)の前方後円墳。墳丘の周囲は∩状(馬蹄形)に平坦に造成されており、周濠はなかった。

※ 墳丘周囲の平坦部を考慮し、全長約97mの3段築成、佐紀陵山型の墳形とする見解もある[岸本直文]

後円部にコウヤマキの巨大な木棺を粘土で覆われた3基の粘土槨が並行していた。

最も大きな中央槨は長さ8.7m×径0.75~0.89mの割竹形木棺、棺内から斜縁二神二獣鏡、棺外から景初三年陳是作画文帯同向式四神四獣鏡が出土。棺内に武器なし。

東槨は長さ8.5m×幅0.7mの刳り抜き式箱型木棺、画文帯環状乳四神四獣鏡2面と三角縁盤龍鏡が出土。

西槨は長さ4.37m×幅0.53mの組合せ式箱型木棺、画文帯同向式神獣鏡が出土。

東槨と西槨は甲冑・鉄鏃を副葬。

鏡6面はいずれも3C前半頃までの製品。

※ 2C後葉~3C前葉の画文帯神獣鏡3面、景初三年(239)鏡、340年代?の三角縁盤龍鏡、3C前葉の斜縁二神二獣鏡

中央槨と東槨はほぼ同時期に埋葬、西槨は時期を少しあけて追送されたものと見られている。

※ 中央槨の被葬者は呪術的・宗教的首長(女性)、東槨は軍事的・政治的首長(男性)か?

・・・和泉黄金塚古墳の被葬者は佐紀王権のもとで前方後円墳を築造したが、帯金式短甲を2領持ち、佐紀王権よりも河内で権力を構築しつつあった津堂城山古墳の被葬者との関係を深めた人物像が浮かぶ。

・・・卑弥呼の朝貢年である景初三年銘鏡が1951年に出土して、三角縁神獣鏡をめぐる戦後の論争の起点となった黄金塚古墳、墳丘は整備され雑草などはなく歩きやすいものの、これまでの発掘調査のトレンチ跡?あるいは旧陸軍の塹壕跡?なのか、いたる所に凹地があり痛々しい限りの姿を晒している。

後円部西側の裾、トレンチ跡?の壁面に層状の葺石が確認できる。

後円部の主体部上に黄金塚(末永・島田・森の3氏の刻銘がある)の石碑が建っている。 調査後の埋戻し土量が少なかったのか、この碑の下、南西部をよく観ると土の表面に凸凹があり主体部輪郭?を想定できる。

続きを読む

2014年03月01日

河内の国・野中寺を訪ねる

好天気に恵まれた日、河内、和泉そして紀州の古代史跡などを訪ねてきた。

まずは、羽曳野市にある名刹・野中寺(中之太子。羽曳野市)へ。

ここにあるのが、弥勒菩薩半跏思惟像。

仏像に関心のある人にとっては、天使あるいは妖精的存在?

聖徳太子の命を受けた蘇我馬子が開基したと伝えられている。境内に、飛鳥期に多く用いられた四天王寺の配置方法より新しく、法隆寺より古い形態で、白鳳期の官寺に用いられていた川原寺の変形した伽藍配置を示す金堂跡(山門を入って右・東側)と塔跡(左・西側)の礎石を観ることが出来る。

案内表示には以下のような説明あり。

「当寺の創立は蘇我大臣といい、また聖徳太子建立46院の一とも称するところから、叡福寺の「上の太子」、将軍寺の「下の太子」に対し「中の太子」と俗称せられている。 所在地の旧郷名が野中郷であってその地名による俗名を野中寺といい『日本霊異記』には野中堂と記している。また正倉院文書によれば当郷は百済系渡来系氏族船氏のちの船連の本貫であったことから、その氏寺であったことが察せられる。 その創立年代は境内出土屋瓦から飛鳥時代にあることが考えられる。 境域には良く旧伽藍跡の土壇および礎石配列を止めるが、対抗する東の金堂と西の塔婆とを中心とするもので、その伽藍配置は野中寺式とでも称すべき特色あるものである。なかんずく塔跡の刹柱礎石は刹柱の四柱座の周囲三方に添柱のそれをも彫り加えていて当市古市の西琳寺、法隆寺創建伽藍、橿原市橘寺等のそれに類例があり、ことにその舎利納置施設として柱穴側面に横穴を穿っているのが注目される点である。 なお創建当時の軒丸瓦には弁上に忍冬文を配した特色あるものも含まれている。 当寺の現堂宇は享保年間以後、律僧恵猛により狭山藩主北條氏を檀越として再興されたもので、その僧堂は簡素な建物ではあるが、めずらしい遺構である。 なお僧恵猛は現寝屋川市太秦の秦氏の出身であって『律苑僧宝伝』、『日本高僧伝』等の伝記に記載されている高僧である。」

本堂の左側にヒチンジョ池西古墳の横口式石槨が展示されており、

「・・・二上山で採れる凝灰岩を精巧に加工して、10個の石材を組み合わせて作られています。内法は、長さ約2.4m・幅約1.1m・高さ約1mを測ります。この中から銅製の釘、漆の膜や木の破片が見つかっていますので、漆塗木棺が安置されていたものと考えられます。 このように棺を納めるための石の部屋を、一般には横口式石槨あるいは石棺式石室といい、河内や大和の飛鳥に分布する7世紀代の古墳にしばしば見られるものです。 ヒチンジョ池西古墳も、この部屋の形態から7世紀終わりから8世紀初め頃(今から約1,300年前)のものと思われます。 この古墳は、ここから南西に約1km離れた場所にありました。 横口式石槨は、1946(昭和21)年に発見され、野中寺境内に移築されました。 その後恒久的な保護を目指して、1994~1996(平成6~8)年に野中寺・大阪府・羽曳野市によって保存修理が行われました。」との説明あり。

本堂奥、西北側の墓地にお染・久松の墓所がある。

お染の父親の菩提寺が野中寺であった関係だ。

境内には、豪商であった父親の里である八尾の地から移植したという樹齢四百数十年の山茶花が植わっており、初冬に数千と鈴なりに白い花を咲かせるそうだ。

年月を経たこの山茶花、いつの間にか幹と幹がくっつき連理の枝となった。 まさに二人の情念のなせる技なのか???

「縁結び」の山茶花と呼ばれているらしいが、死んで一緒になっても・・・。

~ 野崎参りは 屋形舟でまいろ お染久松 せつない恋に 残る紅梅 久作屋敷 今もふらすか 春の雨 ~ ・・・・

古色蒼然とした墓碑の表面には「宗味信武士 妙法信女」、裏面には「享保七年十月七日 俗名 お染 久松 大坂東掘 天王寺屋権右衛門」と刻まれている。

野中寺の西隣、小さな丘の上に野々上八幡神社がある。 境内にある昭和63年に建立された由来記によると、

「当神社は奈良朝から平安初期(約1207年前)にかけて野中寺とは宮寺形式となっていた。 永和元年(約614年前)南北朝の争乱で社殿附近が野中寺城としての戦場となったためお寺と共に焼失する。 その後江戸寛文年間(約328年前)に至って覺英律師や恵猛律師による野中寺復興の折お寺の鎮守、八幡宮として再建される。 祭神は「八幡大菩薩」さまであった。 明治初年(約120年前)の神佛分離令により野中寺と別れ独立して「村社」となり、その後、北宮大津神社に合祀され昭和23年当山に復帰される。・・・」

とのこと。

なお、燈籠は宝暦5年、敷石は安政6年、狛犬は文化8年のものという。

この後、先月訪ねた黒姫山古墳の近くをとおり、土塔に向かった。

続きを読む

まずは、羽曳野市にある名刹・野中寺(中之太子。羽曳野市)へ。

ここにあるのが、弥勒菩薩半跏思惟像。

仏像に関心のある人にとっては、天使あるいは妖精的存在?

聖徳太子の命を受けた蘇我馬子が開基したと伝えられている。境内に、飛鳥期に多く用いられた四天王寺の配置方法より新しく、法隆寺より古い形態で、白鳳期の官寺に用いられていた川原寺の変形した伽藍配置を示す金堂跡(山門を入って右・東側)と塔跡(左・西側)の礎石を観ることが出来る。

案内表示には以下のような説明あり。

「当寺の創立は蘇我大臣といい、また聖徳太子建立46院の一とも称するところから、叡福寺の「上の太子」、将軍寺の「下の太子」に対し「中の太子」と俗称せられている。 所在地の旧郷名が野中郷であってその地名による俗名を野中寺といい『日本霊異記』には野中堂と記している。また正倉院文書によれば当郷は百済系渡来系氏族船氏のちの船連の本貫であったことから、その氏寺であったことが察せられる。 その創立年代は境内出土屋瓦から飛鳥時代にあることが考えられる。 境域には良く旧伽藍跡の土壇および礎石配列を止めるが、対抗する東の金堂と西の塔婆とを中心とするもので、その伽藍配置は野中寺式とでも称すべき特色あるものである。なかんずく塔跡の刹柱礎石は刹柱の四柱座の周囲三方に添柱のそれをも彫り加えていて当市古市の西琳寺、法隆寺創建伽藍、橿原市橘寺等のそれに類例があり、ことにその舎利納置施設として柱穴側面に横穴を穿っているのが注目される点である。 なお創建当時の軒丸瓦には弁上に忍冬文を配した特色あるものも含まれている。 当寺の現堂宇は享保年間以後、律僧恵猛により狭山藩主北條氏を檀越として再興されたもので、その僧堂は簡素な建物ではあるが、めずらしい遺構である。 なお僧恵猛は現寝屋川市太秦の秦氏の出身であって『律苑僧宝伝』、『日本高僧伝』等の伝記に記載されている高僧である。」

本堂の左側にヒチンジョ池西古墳の横口式石槨が展示されており、

「・・・二上山で採れる凝灰岩を精巧に加工して、10個の石材を組み合わせて作られています。内法は、長さ約2.4m・幅約1.1m・高さ約1mを測ります。この中から銅製の釘、漆の膜や木の破片が見つかっていますので、漆塗木棺が安置されていたものと考えられます。 このように棺を納めるための石の部屋を、一般には横口式石槨あるいは石棺式石室といい、河内や大和の飛鳥に分布する7世紀代の古墳にしばしば見られるものです。 ヒチンジョ池西古墳も、この部屋の形態から7世紀終わりから8世紀初め頃(今から約1,300年前)のものと思われます。 この古墳は、ここから南西に約1km離れた場所にありました。 横口式石槨は、1946(昭和21)年に発見され、野中寺境内に移築されました。 その後恒久的な保護を目指して、1994~1996(平成6~8)年に野中寺・大阪府・羽曳野市によって保存修理が行われました。」との説明あり。

本堂奥、西北側の墓地にお染・久松の墓所がある。

お染の父親の菩提寺が野中寺であった関係だ。

境内には、豪商であった父親の里である八尾の地から移植したという樹齢四百数十年の山茶花が植わっており、初冬に数千と鈴なりに白い花を咲かせるそうだ。

年月を経たこの山茶花、いつの間にか幹と幹がくっつき連理の枝となった。 まさに二人の情念のなせる技なのか???

「縁結び」の山茶花と呼ばれているらしいが、死んで一緒になっても・・・。

~ 野崎参りは 屋形舟でまいろ お染久松 せつない恋に 残る紅梅 久作屋敷 今もふらすか 春の雨 ~ ・・・・

古色蒼然とした墓碑の表面には「宗味信武士 妙法信女」、裏面には「享保七年十月七日 俗名 お染 久松 大坂東掘 天王寺屋権右衛門」と刻まれている。

野中寺の西隣、小さな丘の上に野々上八幡神社がある。 境内にある昭和63年に建立された由来記によると、

「当神社は奈良朝から平安初期(約1207年前)にかけて野中寺とは宮寺形式となっていた。 永和元年(約614年前)南北朝の争乱で社殿附近が野中寺城としての戦場となったためお寺と共に焼失する。 その後江戸寛文年間(約328年前)に至って覺英律師や恵猛律師による野中寺復興の折お寺の鎮守、八幡宮として再建される。 祭神は「八幡大菩薩」さまであった。 明治初年(約120年前)の神佛分離令により野中寺と別れ独立して「村社」となり、その後、北宮大津神社に合祀され昭和23年当山に復帰される。・・・」

とのこと。

なお、燈籠は宝暦5年、敷石は安政6年、狛犬は文化8年のものという。

この後、先月訪ねた黒姫山古墳の近くをとおり、土塔に向かった。

続きを読む

2014年02月22日

近江の国・湖西路を訪ねる~曼荼羅山古墳群(真野北古墳群)

時折り小雪が散らつく寒い日ですが、大津市北郊・真野の古墳の現地説明会に行ってきました。

曼荼羅山古墳群

曼荼羅山の北尾根上から主に西北側に120基ほどが分布。

今回の発掘調査は西麓の真野北小学校に隣接する1~5号墳(西側から順にナンバーリング)の5基。

5基とも円墳、(右袖式?)横穴式石室、木棺の古墳時代後期(6C後半)の古墳。

比較的程度の良い5号墳だけが整備・保存される予定。

1号墳(径21m、玄室の奥行3.8m・幅1.8m・高さ2.5m)

壁石の最下段は立てられ、2段目から横向きに積み上げられている(※春日よ魔古墳群と同じ工法)。羨道部壁石の一部が残存。

2号墳(径17m、玄室の奥行3.7m・幅1.9m・高さ?m)

基底部及び最下段の壁石、床面の一部(埋土に覆われていた部分)に河原石の敷石が残存。天井石は崩れていた。

木棺の頭部に鉄鏃・耳環、西側の腰部に鉄鏃(刀子?)、足下に須恵器。

3号墳(径16m、玄室の奥行?m・幅2.2m・高さ?m)

壁石最下段の一部が残存。床面に排水溝(幅30cm弱。両側に石を立て、その上に蓋石を載せた暗渠状)。

4号墳(径12m・玄室の奥行?m・幅?m・高さ?m)

玄室の残存状況は不鮮明。壁石は1枚だけ残存。床面に礫石。

5号墳(径15m・玄室の奥行4.1m・幅2.2m・高さ2.0m)

奥の壁石は、最下段部のみ残存し上段部なし。頭部に鉄鏃(刀)。羨道部の壁石の一部が残存。

これらの石室は、比叡山麓の坂本以南に観られる渡来系の「ドーム型(持ち送りの壁)」ではなく、南の丘陵にある春日山古墳群と同じ「畿内型」。

20cm厚の平たい石材は、湖東流紋岩が多用されている春日山古墳群とは異なって板石状の花崗岩。

なお、壁石の多くは後世に抜き取られている。 石垣等に流用されたのか?

続きを読む

曼荼羅山古墳群

曼荼羅山の北尾根上から主に西北側に120基ほどが分布。

今回の発掘調査は西麓の真野北小学校に隣接する1~5号墳(西側から順にナンバーリング)の5基。

5基とも円墳、(右袖式?)横穴式石室、木棺の古墳時代後期(6C後半)の古墳。

比較的程度の良い5号墳だけが整備・保存される予定。

1号墳(径21m、玄室の奥行3.8m・幅1.8m・高さ2.5m)

壁石の最下段は立てられ、2段目から横向きに積み上げられている(※春日よ魔古墳群と同じ工法)。羨道部壁石の一部が残存。

2号墳(径17m、玄室の奥行3.7m・幅1.9m・高さ?m)

基底部及び最下段の壁石、床面の一部(埋土に覆われていた部分)に河原石の敷石が残存。天井石は崩れていた。

木棺の頭部に鉄鏃・耳環、西側の腰部に鉄鏃(刀子?)、足下に須恵器。

3号墳(径16m、玄室の奥行?m・幅2.2m・高さ?m)

壁石最下段の一部が残存。床面に排水溝(幅30cm弱。両側に石を立て、その上に蓋石を載せた暗渠状)。

4号墳(径12m・玄室の奥行?m・幅?m・高さ?m)

玄室の残存状況は不鮮明。壁石は1枚だけ残存。床面に礫石。

5号墳(径15m・玄室の奥行4.1m・幅2.2m・高さ2.0m)

奥の壁石は、最下段部のみ残存し上段部なし。頭部に鉄鏃(刀)。羨道部の壁石の一部が残存。

これらの石室は、比叡山麓の坂本以南に観られる渡来系の「ドーム型(持ち送りの壁)」ではなく、南の丘陵にある春日山古墳群と同じ「畿内型」。

20cm厚の平たい石材は、湖東流紋岩が多用されている春日山古墳群とは異なって板石状の花崗岩。

なお、壁石の多くは後世に抜き取られている。 石垣等に流用されたのか?

続きを読む