2014年06月28日

大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)

3度目、再々度の訪問は、前回のリベンジと石床神社の旧・社地探訪。

東光寺からは、前回と違って尾根に上がらず、谷筋を進む・・・

が、最後は、獣道を頼りに、苦労して急斜面を尾根に上がる。

尾根に上がった所は、石の集在している下側。

尾根を切って北の谷に向かって薄らと獣道が続いているようなので、これに従う。

幅10㎝にも満たないような細道を頼りに、谷を巻き、北の尾根下まで到達。

先人のブログの記事から、この尾根筋にあることを確信して登る。

集在している大石を過ぎて登ると、先日、辿り着いた尾根先の石の集在していた場所に出た。

船石は?

・・・石組みの下を通って船上神社跡に着く。

船石は、どこ・・・??

探索を諦めて、三里城跡に向かうことにした。

下山して登るのも嫌だったので、

山頂に上がり、尾根筋を行けば、先日の峠道に辿り着くはずと考え、

壁石下のガレ場を過ぎたところから山頂を目指す。

ん~。

あそこにも石が・・・、

大きい~、鯨?

ちょっとオーバーか・・・。

尾根に上がると・・・鯱のような船石。

尾根の下側ではなく、上側にあった。

あのブログ記事は~???

尾根の凸部に並んだ3本の花崗岩。

40度を超える急斜面、

今にも山を滑り下りようとするかのように頭を下に向けている。

L=6~9m・W=1~1.5、H=1~1.2m・・・かな?

船石の上部に、祭祀跡らしき石組み遺構。

さらに上ると、磐座のような石の集在。

北側は絶壁、そこに張り出した重箱積み様の岩などなど・・・。

予想どおり頂上部に尾根筋の道。

北に進む。

直ぐに、尾根が堀切のように切られ、

その北側のピークは細長い平坦地(郭か狼煙台の跡?)。

そして、また堀切・・・。

まもなく、足の踏み場がないほどの倒竹。

尾根筋の北進を諦め、右下を見ると輝く水面。

ブッシュを掻き分けて下りると水田が見え、やがて農家の裏に出た。

舗装道に出て、北に向かうと直ぐに白石畑集会所。

平群に向かう峠道の分岐まで来たところで、草刈りをしていたオヤジさんと談笑。

松尾寺まで30分ほどかかるとのこと。

諦めて峠道へ。

峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。

峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。

三里城跡。

前回、峠道近くの削平地だけの確認で終わっていたので、

ブッシュを掻き分け、

横堀を左に見ながら北端沿いを進む。

2段ほど上がった所で前に進めず退却。

主郭まで到達できなかった。

雛壇状の削平地とその下部の堀跡らしきものの確認はできたが、

ブッシュが酷く縄張全体の確認は不可。

下山後、竜田川駅から石床神社の旧・社地を目指す。

人権交流センターから杜の南を巻くようにして進むと溜池・今池の南端に出る。

そこの道案内に従い越木塚集落の家々の間の細道を上り、

南に下ると集落の外れに石床神社の旧・社地。

鳥居の後ろにH≒6m、W≒10m(9m×18mとも)の岩壁。

中央割れ目の上部から垂れるような細長い岩とそれを下で受ける丸岩からなる磐座(陰石)。

今朝、見てきた矢田丘陵の船石(陽石?)に相応する大きさか・・・。

陰石を御神体として本殿のない古い信仰形態。

集落に戻り、案内表示に従って進み、

越木塚集会所の奥に石床神社。

大正時代に旧・社地から遷座、本殿前の右側に神篭石・・・石棒?が寄り掛かっている。

石床神社の頭上、南側に一段上がったところが消渇神社。

拝殿に並べられた土団子と米団子・・・

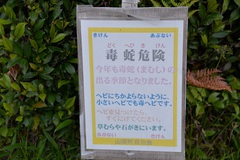

神社の石段下、鳥居横の小さな建物の壁に

「祈願のときは土の団子を十二個供えて、満願のときは米の団子を十二個供えて下さい」との説明書が掛けられ、

土団子を作り供えるための材料・道具一式が置かれている。

参道の説明板には、

「室町時代に、旅の僧信海が腰の病を治してもらってから下半身の病気に御利益があるとして村人に信仰されるようになる。

江戸時代には社名から女性の病気や性病に効果があるとして京都祇園からの参拝者もあり、参道に茶店が出るほど賑わったという。・・・。」

と書かれていた。

消渇神社を更に1段上がると崩れつつある築地塀に囲まれて七社神社の小さな祠。

境内を出て北に坂を下ったところに消渇神社の御神水。

「生水では飲まないで下さい」との注意書があるのだが・・・

良く観ると油が浮いて黄変している様子、とても飲む気にはなれない。

越木塚関取道標を過ぎて、十三街道?を四ツ辻古墳群に向かう。

案内表示がなく、ここでは~と思ったところからブッシュの中に駆け上がる。

右奥(西側)に径20mを超えそうなマウンド、南にまわってみたが石室は開口していない。

直ぐ南にも小さなマウンドが・・・

その墳丘の南側に、何とか拳が入るくらいの大きさで開口しているが・・・

石室内は見えず(四ツ辻2号墳? 径=9m)。

諦めて帰りかけると、北東側にマウンド。

石室が開口している・・・が、H≒40cm。

羨道部は低いものの玄室は高さがありそうなので、腹這いになって匍匐前進で突入~。

右片袖式石室なのか??

・・・右側壁が大きく孕んで今にも崩れてきそう~なので、写真だけ撮って早々に退室(四ツ辻1号墳? Φ=13m・H=3mの円墳。玄室L=3m・W=2m・W≒2.1m、羨道L≒2.2m・W=1.2m)。

東側にも小さなマウンドが幾つかありそうだが、汗に土で泥んこになってしまったため、探訪継続の意欲を喪失。

道路に戻る。

赤色のカラーコーンが1ヶ。

そこは最後に見た古墳の墳丘裾。

山土の中に所々1~2cm厚の白色粘土の塊と花崗岩の細片が混じった古墳断面を見ることが出来る。

この後、剣上塚古墳を経由して近鉄・竜田川駅。

元山上口駅で途中下車して、北に5分弱歩く。

車窓から見えた「椣原(しではら)の勧請綱」、L≒27m・Φ≒25cmの綱が竜田川に張られている。

雄綱に雌綱が巻き付いている。

雄綱の中央から松の枝を取付けた2本の龍足(L=9.3m)がたれさがり、男根、フグリも付けられている。

勧請綱・・・悪霊や厄病の侵入を阻止するために村の出入口の道路上に張られることが多いのだが、ここは水の神・龍神信仰と豊作・子孫繁栄が結びついたのか・・・。

3回に及んだ平群谷の探訪はここまで・・・総歩数=69,474歩

※ 平群谷の古墳・・・5C後半の宮山塚古墳⇒6C後半の烏土塚古墳⇒7C初頭のツボリ山古墳⇒7C中頃の西宮古墳など、古墳時代中期後半から終末期の横穴式石室の変遷が見て取れる。

この中には、円墳・方墳・前方後円墳、片袖式・両袖式、小さな平板をドーム状に積み上げたもの、巨石を用いたもの、切石によるもの、竜山石・二上山石・越木岩石など変化に富んでおり、古墳好きにはたまらない谷であった。

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村

滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、

コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2

東光寺からは、前回と違って尾根に上がらず、谷筋を進む・・・

が、最後は、獣道を頼りに、苦労して急斜面を尾根に上がる。

尾根に上がった所は、石の集在している下側。

尾根を切って北の谷に向かって薄らと獣道が続いているようなので、これに従う。

幅10㎝にも満たないような細道を頼りに、谷を巻き、北の尾根下まで到達。

先人のブログの記事から、この尾根筋にあることを確信して登る。

集在している大石を過ぎて登ると、先日、辿り着いた尾根先の石の集在していた場所に出た。

船石は?

・・・石組みの下を通って船上神社跡に着く。

船石は、どこ・・・??

探索を諦めて、三里城跡に向かうことにした。

下山して登るのも嫌だったので、

山頂に上がり、尾根筋を行けば、先日の峠道に辿り着くはずと考え、

壁石下のガレ場を過ぎたところから山頂を目指す。

ん~。

あそこにも石が・・・、

大きい~、鯨?

ちょっとオーバーか・・・。

尾根に上がると・・・鯱のような船石。

尾根の下側ではなく、上側にあった。

あのブログ記事は~???

尾根の凸部に並んだ3本の花崗岩。

40度を超える急斜面、

今にも山を滑り下りようとするかのように頭を下に向けている。

L=6~9m・W=1~1.5、H=1~1.2m・・・かな?

船石の上部に、祭祀跡らしき石組み遺構。

さらに上ると、磐座のような石の集在。

北側は絶壁、そこに張り出した重箱積み様の岩などなど・・・。

予想どおり頂上部に尾根筋の道。

北に進む。

直ぐに、尾根が堀切のように切られ、

その北側のピークは細長い平坦地(郭か狼煙台の跡?)。

そして、また堀切・・・。

まもなく、足の踏み場がないほどの倒竹。

尾根筋の北進を諦め、右下を見ると輝く水面。

ブッシュを掻き分けて下りると水田が見え、やがて農家の裏に出た。

舗装道に出て、北に向かうと直ぐに白石畑集会所。

平群に向かう峠道の分岐まで来たところで、草刈りをしていたオヤジさんと談笑。

松尾寺まで30分ほどかかるとのこと。

諦めて峠道へ。

峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。

峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。三里城跡。

前回、峠道近くの削平地だけの確認で終わっていたので、

ブッシュを掻き分け、

横堀を左に見ながら北端沿いを進む。

2段ほど上がった所で前に進めず退却。

主郭まで到達できなかった。

雛壇状の削平地とその下部の堀跡らしきものの確認はできたが、

ブッシュが酷く縄張全体の確認は不可。

下山後、竜田川駅から石床神社の旧・社地を目指す。

人権交流センターから杜の南を巻くようにして進むと溜池・今池の南端に出る。

そこの道案内に従い越木塚集落の家々の間の細道を上り、

南に下ると集落の外れに石床神社の旧・社地。

鳥居の後ろにH≒6m、W≒10m(9m×18mとも)の岩壁。

中央割れ目の上部から垂れるような細長い岩とそれを下で受ける丸岩からなる磐座(陰石)。

今朝、見てきた矢田丘陵の船石(陽石?)に相応する大きさか・・・。

陰石を御神体として本殿のない古い信仰形態。

集落に戻り、案内表示に従って進み、

越木塚集会所の奥に石床神社。

大正時代に旧・社地から遷座、本殿前の右側に神篭石・・・石棒?が寄り掛かっている。

石床神社の頭上、南側に一段上がったところが消渇神社。

拝殿に並べられた土団子と米団子・・・

神社の石段下、鳥居横の小さな建物の壁に

「祈願のときは土の団子を十二個供えて、満願のときは米の団子を十二個供えて下さい」との説明書が掛けられ、

土団子を作り供えるための材料・道具一式が置かれている。

参道の説明板には、

「室町時代に、旅の僧信海が腰の病を治してもらってから下半身の病気に御利益があるとして村人に信仰されるようになる。

江戸時代には社名から女性の病気や性病に効果があるとして京都祇園からの参拝者もあり、参道に茶店が出るほど賑わったという。・・・。」

と書かれていた。

消渇神社を更に1段上がると崩れつつある築地塀に囲まれて七社神社の小さな祠。

境内を出て北に坂を下ったところに消渇神社の御神水。

「生水では飲まないで下さい」との注意書があるのだが・・・

良く観ると油が浮いて黄変している様子、とても飲む気にはなれない。

越木塚関取道標を過ぎて、十三街道?を四ツ辻古墳群に向かう。

案内表示がなく、ここでは~と思ったところからブッシュの中に駆け上がる。

右奥(西側)に径20mを超えそうなマウンド、南にまわってみたが石室は開口していない。

直ぐ南にも小さなマウンドが・・・

その墳丘の南側に、何とか拳が入るくらいの大きさで開口しているが・・・

石室内は見えず(四ツ辻2号墳? 径=9m)。

諦めて帰りかけると、北東側にマウンド。

石室が開口している・・・が、H≒40cm。

羨道部は低いものの玄室は高さがありそうなので、腹這いになって匍匐前進で突入~。

右片袖式石室なのか??

・・・右側壁が大きく孕んで今にも崩れてきそう~なので、写真だけ撮って早々に退室(四ツ辻1号墳? Φ=13m・H=3mの円墳。玄室L=3m・W=2m・W≒2.1m、羨道L≒2.2m・W=1.2m)。

東側にも小さなマウンドが幾つかありそうだが、汗に土で泥んこになってしまったため、探訪継続の意欲を喪失。

道路に戻る。

赤色のカラーコーンが1ヶ。

そこは最後に見た古墳の墳丘裾。

山土の中に所々1~2cm厚の白色粘土の塊と花崗岩の細片が混じった古墳断面を見ることが出来る。

この後、剣上塚古墳を経由して近鉄・竜田川駅。

元山上口駅で途中下車して、北に5分弱歩く。

車窓から見えた「椣原(しではら)の勧請綱」、L≒27m・Φ≒25cmの綱が竜田川に張られている。

雄綱に雌綱が巻き付いている。

雄綱の中央から松の枝を取付けた2本の龍足(L=9.3m)がたれさがり、男根、フグリも付けられている。

勧請綱・・・悪霊や厄病の侵入を阻止するために村の出入口の道路上に張られることが多いのだが、ここは水の神・龍神信仰と豊作・子孫繁栄が結びついたのか・・・。

3回に及んだ平群谷の探訪はここまで・・・総歩数=69,474歩

※ 平群谷の古墳・・・5C後半の宮山塚古墳⇒6C後半の烏土塚古墳⇒7C初頭のツボリ山古墳⇒7C中頃の西宮古墳など、古墳時代中期後半から終末期の横穴式石室の変遷が見て取れる。

この中には、円墳・方墳・前方後円墳、片袖式・両袖式、小さな平板をドーム状に積み上げたもの、巨石を用いたもの、切石によるもの、竜山石・二上山石・越木岩石など変化に富んでおり、古墳好きにはたまらない谷であった。

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村

滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、

コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2

2014年06月26日

大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)

2度目、再度の現地訪問の目的は、船石と三里城など中世城郭遺構の確認なんだが・・・。

まずは、簡単に見つけることができそうな三里城へ、

平群町・・・お薦めの遺跡などの案内はしっかりしているのだけれど、

そうではないところについては、道の案内表示どころか、

遺跡に到達しても表示がまったくないことからその場所に辿り着いたかどうかも判り難い。

・・・ということで、平群駅を出て山麓の三里集落まで来て、さて困った。

山に取付く道は3本。登山路にある叶堂跡が目印なのだが・・・。

南ルートを選択しかけたのだが(こちらが正解)・・・、 北ルートを選択し、矢田丘陵を彷徨うことに~。

由緒ありげな水場(井戸?)と石仏があったので、ここであろうと推察し、竹林をひたすら登る。

やがて、林間の九十九折れ。尾根に出たものの、城郭遺構らしきものは見当たらず。

位置確認のため、尾根の三叉路を西に展望の利くところへ・・・絶壁、磐座のような大石の上に出た。

垂直に割れた岩の上から、平群の谷の眺めは頗る良好。

ここに来る人がいるのか、鳥除けにCDが吊るされている。

三叉路まで戻って、僅かに踏み跡の残った尾根道を東進すると水田に出た。

谷筋に細長く繋がる水田を南に農道を進むと素左男神社。

予想どおり山一つを越え、白石畑の集落まで来てしまっていた。

鳥居に額束はあるものの神額はなく社名は不明。

通りがかった親爺さんに訊ねて分かった。

合わせて、平群に行く道を教示していただく。

集落内をとおり近畿自然歩道と別れ平群へ向かう峠道に入る。

峠付近は、笹竹が密集しトンネル模様。

自動車道ができるまで、おそらく村人は平群へ、

あるいは松尾寺への参詣人も

この道をとおったのか・・・、

そんな歴史を感じることのできる道。

山麓に近づいた頃、切通し?を通過・・・

左側の南の尾根先は削平地??

すぐ下に道を塞ぐかのような大石・・・三里城!

で、切通しまで戻って北側の削平地に入るも藪が酷くて遺構の確認できず・・・。

防御を考えてのことか、大石の下側の道は急登を幾度か曲がって登るような構造になっている。

叶堂跡を過ぎ山麓の集落に着く。

登山路入口に軽トラが駐車して道を塞いでいる。

他所の家の庭先のよう・・・これでは道を見つけることができないハズ。

道案内の標識が欲しい~。

船山神社に立寄り船石に辿り着けるよう祈念した後、東光寺を目指す。

端正な佇まいの東光寺の前を東進し、ため池の傍を抜け尾根に取付く。

この間、クマザサで隠れて道が不詳。

東光寺前にも道の案内表示が欲しいところ・・・。

ところどころ道が切れるものの尾根筋を辿れば、やがて船上神社の旧社地。

東西に2段の削平地。

東の削平地に祠の基壇となる石組み遺構が残存している。

さらに東に尾根を上ると左の谷側に石組み。 目の前は、垂直の岩壁。

事前に確認したブログの地図には

北側の尾根、神社跡から下のほうに見えるとのことだったので、

岩のガレ場をまわって

北の尾根先を進むと数個の大きな石が集在しているところに出た。

これが、船石??

尾根を巻くように更に北側に進んだが、絶壁で足場がない。

仕方なくガレ場まで戻り、垂直の岩壁をサイドの枯れ木の根を足掛かりに登ると・・・その裏側も垂直。

岩壁は幅1~2mほどの大きな立石だった。

船石の影すら見つけられず下山。

このあと、下垣内城跡と西宮城跡のある中央公園に進むが、

公園の造成にあたって、現地に建っても遺構の概観すら分からないほど地形が改変されていた。

遺構は地下に残存しているとのことなのだが・・・

埋め戻しても、遺跡・遺構の概要くらいは、それなりに分かる姿で保存したいもの・・・。

西宮古墳に立ち寄った後、近鉄・竜田川駅。

次の探訪を含め、3回の昼食は「道の駅 くまがしステーション」でお世話になった。

地元野菜を使った身体に優しそうな・・・、ハードな山行には少し軽めの食事。

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村

2014年06月20日

大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その1)

少し甘く考えていた。

1日あれば思っている所のすべてを巡ることが出来る、時間を要しても半日ほど足せば・・・。

結果、延べ3日もかけることとなった奈良県の北西部、東西を生駒山地と矢田丘陵に挟まれ、中央に竜田川、南に開く「平群谷」の史跡探訪。

[初日]20,397歩

近鉄・平群駅⇒(中央公民館・教委)⇒ツボリ山古墳⇒(藤田家)⇒普門院⇒白山神社⇒楢本神社⇒紀氏神社⇒吉備内親王墓⇒長屋王墓⇒三里古墳⇒船山神社⇒平等寺春日神社⇒椿井井戸⇒宮山塚古墳⇒椿井春日神社⇒宮裏山神社⇒椿井城(南郭)跡⇒椿井石仏⇒烏土塚古墳⇒平群神社⇒西宮古墳⇒(教委)⇒平群駅

[2日目]24,561歩

平群駅⇒(白石畑集落)⇒三里城跡⇒船山神社⇒船上神社跡⇒下垣内城跡⇒西宮城跡⇒西宮古墳⇒近鉄・竜田川駅

[3日目]24,516歩

平群駅⇒船上神社跡⇒船石⇒(白石畑集落)⇒三里城跡⇒平群駅/竜田川駅⇒石床神社旧社地⇒石床神社・消渇神社⇒四ツ辻古墳⇒剣上塚古墳⇒竜田川駅/近鉄・元山上口駅⇔まぐわ淵

それでは、初日から・・・。

近鉄・生駒線、以前に乗車してから10数年・・・所どころ単線、4両編成、ワンマン運行、車内のロングシートに乗客は1~2名で空気を運んでいる状態、朝夕の通勤時はどうなんだろう?

電車は、谷間に田園と丘陵に広がる新興住宅地の中を進む。平群駅で下車。

ご同輩の姿が、チラホラ・・・。

西に信貴山城を仰ぎながら、整備中の埃っぽい駅広を抜け、まずは、西に~。

由緒ありそうな勝出山長楽寺。

門前には、『本尊 聖観音立像(勝出山観音) 用明天皇2年(586)聖徳太子が建立・・・聖徳太子が仏敵の物部守屋を討伐に於いて、ここで石上に坐り、軍法を鑑み、護法四天王に祈念して曰く、我をして敵軍に勝たし給えば必ずここに寺塔を建立して神仏を弘通せんと、毘沙門天王が現れて軍法の授けあり。 戦勝を得られ、ここで聖徳太子は毘沙門天本地仏聖観音立像を刻まれて安置さる。・・・(鑑石は今本堂の前にあり)』と縁起を書いた札が掲げれている。

寺の前に町役場、観光産業課で観光マップほかを入手。

竜田川にかかる橋を渡ったところの中央公民館内にある教委で烏土塚古墳の鍵を借用し、展示されている上山1号墳の出土物などを見学。

公民館を出て、灰田川に並行して福貴住宅団地の南沿いを西に上がっていくと右側にツボリ山古墳の表示。

住宅地の中、1区画だけ残された墳丘は、辺20mほどの方墳?

[概要]7C初頭。

[概要]7C初頭。

両袖式横穴石室で南に開口。

石室床は石敷。

前庭部に人頭大の閉塞石。

玄室のL=4.25m、W=2.2~2.55m、H=2.45m。

羨道のL=4.65m、W=1.7~1.82m、天井石なし。

玄室と羨道に各1基の二上山白石凝灰岩製の刳抜式家形石棺。

玄室内石棺の蓋石が奥壁側にずり落ちた状態で半分残存。

さらに西に上り、ハウス畑の中、田舎道に入る。

間もなく、藤田家。

ここは、重文の大和棟民家。

当初、ここまで足を延ばす予定はなく予約を入れてなかったので見学は不可。

築地塀沿いに進むと普門院跡。

荒廃していた法隆寺夢殿を再建した高僧・道詮律師の住坊で、重文の貞観仏・聖観音立像を祀っている。

南の谷に下って白山神社。

道詮律師の隠居寺・福貴寺の神宮寺。

このあと東に坂道を下って、再び竜田川を渡り、住宅地の外れ、畑地の中に楢本神社。

目立つのは狭い境内を取囲む石灯籠。祭神は菊理姫命。

水滴に宿る神で、産土神(生命の根源の神)にあたる。

元は東 500m付近の丘の上にあった雲甘寺という寺の鎮守社で、明治初年に寺が廃されことに伴い現在地に遷座されたとのこと。

栽培されている菊畑の中を東に向かう。

平群を散策していると、アチコチに菊畑を見る。

近鉄線を越えて外川に沿って東進すると大きな木が印象的な紀氏神社。

平群に鎮座する紀氏の氏神の社で、平群氏の同族・紀氏の末裔である紀船守が、祖神の平群木菟宿禰を祀ったもの。

元々、現在地より2kmほど南の「椿井」にあったとか~。

南に向かって進み、楢本神社の御旅所下を過ぎた先、丘陵斜面の石段を登りつめると、家々に囲まれて吉備内親王墓。

すぐ南東の御陵公園に長屋王墓。

いずれも小円墳(Ф=20m、Ф=15m)、後者は前方後円墳・梨本南2号墳の後円部を再利用したものとか・・・。

周辺には10基ほどの古墳が建造されていたそうな・・・。

続日本紀の「巻第十 聖武天皇 天璽国押開豊桜彦天皇」天平元年二月十三日に、

遣使葬長屋王吉備内親王屍於生馬山。

と、「長屋王と吉備内親王の遺骸を生駒山に葬った」とあるのだが・・・ここも生駒山? いや、改葬したのかな??

案内表示に従って南東に進み、三里の集落、農家の庭に続く坂道を上がると北側に石室の下部が剥き出しになった6C後半の三里古墳。

羨道の手前には豊かに実った梅の実・・・。

以下、発掘調査結果から、全長≒35m、後円部Ф≒22mの前方後円墳?

奥壁下部に石棚が残存・・・紀ノ川流域の古墳に類似例、紀氏の関係?

横穴式石室は南西に開口する両袖式、玄室長4.9m、幅2.4m、高さ約3.2m羨道長約7.0m、幅1.3~1.4m。

玄室西寄りに組合せ式家形石棺、羨道奥の東寄りに組合せ式箱式石棺、その他玄室東側・石棚上下・羨道前面に複数の木棺を追葬。

(※ データは直近の平群町教委資料に依ったもので、現地の奈良県教委による案内表示とは齟齬がある。)

南へ船山神社に向かう路傍に野仏。

祭神は、船山神、天津兒屋根命と住吉大明神。

春日神社の境内地に、大正4年頃、中ノ宮の船山神社(旧社地は南東200mで、東光寺の東側)を合祀したとのこと。

拝殿に続く石段を上がり切った右手に船形の手水石。

さらに、その先に鳥居・・・拝殿は石壇によって一段高くなっているのだが、その石壇から突き出た陽石。

下には、それを支える2個の円形状の石。

陽石の左下にも陽石(石棒)。

境内下の説明板に「境内後方の矢田丘陵八合目付近には丸木船状の三つの巨石があり、神が乗って地上に下ってきた船石として信仰されてきた。

・・・、近世に船石付近に祀られていた船上(船神)神社を山麓の船山神社に合祀したともいう。」とあったので、船石を求めて本殿の裏山を急斜面・落葉に悪戦苦闘しながら30分ほど探索したものの見つからず退却。

山麓を南に進み、平等寺春日神社(祭神は、天兒屋根命。「なもで踊り」の奉納絵馬あり。)

途中、「近畿自然歩道」案内柱の近くに矢穴のある数個の転石・・・昔、石切場だった?

椿井春日神社は、甲大明神とも・・・境内の宮山塚古墳から出土した兜を御神体としていた?

先ほど訪ねた紀氏神社、元は椿井邑にあったとのこと・・・この春日神社かも~

境内の北西部、椿井城の土塁遺構(基底部幅7m・高さ2.5m・上部幅2m)の南端・楼台の下部に宮山塚古墳の石室が開口。

東西≒26m・南北≒24m・高さ≒.7mの円墳。

奈良県では最古級の横穴石室を持つ玄室は、L=4.1m・W=2.9m・H≒3.3mの右片袖式。壁はいずれも、紀ノ川流域・岩瀬千塚古墳などに見られるような平板の割石を小口積み、下部1mを垂直、上部をドーム状に持ち送った「穹窿型石室」。奥壁中央の上下2ヶ所に龕状施設(壁を窪ませた燭台?)。羨道は、L≒0.8m・W=1m・H=1m。近畿地方の導入段階となる5C中期~末期の築造。

椿井城跡の南ルート登山口の下に椿井井戸があり、説明板に「聖徳太子と平群神手将軍の逸話」として、以下のような記載、

物部守屋を征伐する際に苦戦し、神手将軍が領地のこの地に椿の杖を突き立て、戦勝を祈願された。(平群氏の祖先を祀る春日神社を参拝した時ともいわれる)

すると一夜にして杖が芽を吹いて葉が繁り、傍から冷泉が湧き出し、汲めども尽きなかった。

これは、戦いへの瑞祥であると大いに喜ばれ、太子と共に飲まれた。

兵士達にも振舞ったところ士気が大いに上がり、守屋戦に大勝することが出来たという。

以来、「椿井」と称して大切にされ、地名の興りとなったとのこと。

登り始めると、すぐに宮裏山古墳。

径≒15m・H≒4.5mの円墳。6C後半~7C初頭の築造。

羨道部が、僅かに開口。

天井石の一部が露出しており、その隙間から玄室の一部を窺うことが出来る。

石室には入れないのだが、玄室のL=3.9m・W=2.0m・H≒3.2m、羨道L≒4.4m・W=1.1m。

奥壁は縦長の台形で垂直、側壁及び前璧は内傾し、天井は奥ほど高くなっている・・・とか。

山腹を10分ほど登り詰めると尾根の三叉路に出た。

尾根を北側に進み、小堀切を過ぎると土橋のかかる堀切と東西両側に竪堀。

これを上がると椿井城南郭の出郭(南副郭、標高217m)。

平坦な郭の最南端に僅かに残る土塁遺構。

真西に信貴山城跡を望める。

さらに進むと大堀切。

南郭の主郭側の斜面に石垣遺構? 上がって、南郭の主郭部、標高220m。ここも最南端部に土塁遺構。

北に進み尾根の鞍部。

ここから先は遺構保全のため立入禁止なので北郭には入れず、北ルート(大手道)を春日神社に向かって下山。

途中、マムシに遭遇・・・久し振り~。

椿井城・・・中世・戦国時代に平群谷を支配していた嶋氏(島氏とも。

「三成に過ぎたるものが~」と謳われ、石田三成に三顧の礼をもって迎えられ破格の高禄を食む側近として仕えたあの嶋左近清興の出自?)あるいは、それ以前に椿井氏によって築かれたなど諸説あるそうな~。

南北2つのピークに主郭と副郭を設け、それぞれに陵線上に曲輪を配置する連郭状の山城。

現在、立入禁止となっている主郭(北郭)の早期整備、見学の制限解除が待たれる。

下山後、西に向かう。

石棺仏のような笠石仏如来像、竜田川、近鉄・竜田川駅を経て、烏土塚山古墳。

西の釣り池側から墳丘に上がり前方部から後円部の南に開口する横穴式石室に至る。古墳時代後期の6C後半の古墳。石室石材は、ご当地・越木塚の井文字川産(片麻状黒雲母花崗岩)

丘陵上に北面する前方後円墳。L=60.5m、後円部Ф=35m・H≒8m、前方部W=31m。 両袖式石室の玄室L=6m・W=2.8m・H=4.3m、羨道L=8.2m・W=1.6~1.9m・H=2m(天井石なし)。前璧・奥壁は垂直、側壁は内側に傾斜。

玄室に二上山産の白色凝灰岩製・組合式家形石棺の底石と3面の側石が残存。石棺の東外側面に斜格子文の線刻があるそうなのだが・・・確認できず。

羨道にも石棺底石が残存。

平群谷の展望良好。北側に西宮古墳、西宮城跡、平群神社の杜。

なお、石室は施錠されているが、教委で鍵を貸出し。

羨道部石に石切時の加工痕があるが、・・・新しい??

フェンス沿いの細道、畑の中を通り平群神社。

由緒掲示板によると、祭神は大山祇神、平郡氏の祖・武内宿禰が神宮皇后と共に朝鮮へ出兵の際、戦勝を祈願しこの地に祀ったとある。

割拝殿になっているが、本殿は格子のあいだから僅かに見ることが出来る。

西に上り中央公園入口に西宮古墳。

辺=36m・H≒7.5m・三段築成の方墳。南面を除く3面に周溝。

南に開口した整美な石室は床面が2段目のテラス面、天井石の上面が1段目のテラス面に合わされている様子。

玄室は、奥壁・側壁・天井のすべてが越木岩産の1枚石で構築されており、それら石材の間隙を埋める漆喰を確認できる。

玄室L=3.6m・W=1.8m・H=2.1m、羨道L=(床面)10.1m・(天井部)5.7m・W=1.7~1.8m・H≒1.8m。

石室内、玄室と羨道の両方に跨る位置に棺蓋のない棺身だけの竜山石製・刳抜式家形石棺。

7C中頃~後半の築造。

西宮城跡・下垣内城跡の表示に気をひかれつつ中央公園を抜け、剣上塚古墳まで0.3kmの表示を横目に中央公民館に到着したのは17時過ぎ。 教委に鍵を返却し、平群駅に至る。

※ 平群氏・・・浮き沈みの激しい氏族だったようで、書紀「巻第十 譽田天皇 應神天皇」に、

是歳、百濟辰斯王立之、失禮於貴國天皇。故遣紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰、嘖讓其无禮狀。由是、百濟國殺辰斯王以謝之、紀角宿禰等、便立阿花爲王而歸。

~ つまり、「この年(応神3年に)百済の辰斯王が王位に就いたけれど貴国(倭)の天皇に礼を失することをしたので、紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を遣わして、その礼に背くことを責めさせた。・・・」と。

八月、遣平群木菟宿禰・的戸田宿禰於加羅、仍授精兵詔之曰「襲津彥久之不還、必由新羅之拒而滯之。汝等急往之擊新羅、披其道路。」於是木菟宿禰等、進精兵、莅于新羅之境。新羅王、愕之服其罪。乃率弓月之人夫、與襲津彥共來焉。

~ 「(応神16年)8月、遣平群木菟宿禰と的戸田宿禰を加羅に遣わした。・・・木菟宿禰らは精兵を進めて、新羅の国境に臨んだ。新羅王はこれを恐れてその罪に服した。・・・」とあり、軍事に従事する氏族として活躍していたことが覗える。

次の「巻第十一 大鷦鷯天皇 仁德天皇」に

元年春正月丁丑朔己卯、大鷦鷯尊卽天皇位。尊皇后曰皇太后。都難波、是謂高津宮、卽宮垣室屋弗堊色也、桷梁柱楹弗藻飾也、茅茨之蓋弗割齊也、此不以私曲之故留耕績之時者也。初天皇生日、木菟入于産殿、明旦、譽田天皇喚大臣武內宿禰語之曰「是何瑞也。」大臣對言「吉祥也。復、當昨日臣妻産時、鷦鷯入于産屋、是亦異焉。」爰天皇曰「今朕之子與大臣之子、同日共産、並有瑞。是天之表焉、以爲、取其鳥名各相易名子、爲後葉之契也。」則取鷦鷯名以名太子曰大鷦鷯皇子、取木菟名號大臣之子曰木菟宿禰、是平群臣之始祖也。

~「・・・。仁徳天皇が生まれた日、木菟(ミミヅク)が産屋に入ってきた。翌朝、応神天皇が武内宿禰を呼んで「これは何のしるしだろうか」と言われた。武内宿禰は答えて「めでたいしるしです。きのう私の妻が出産するとき、ミソサザイが産屋に入ってきました。これもまた不思議なことです。」と言った。そこで天皇は「今、わが子と大臣の子が同じ日に生まれた。どちらにもめでたいしるしがあった。これは天の思召しだから、その鳥の名をとって交換し子に名づけ、後のしるしとしよう。」とおっしゃった。それでサザキの名をとって太子の名とし大鷦鷯皇子、ミミヅクの名をとって大臣の子に名づけ木菟宿禰といった。これが平群の臣の始祖である。」

子どもの名前を取り換えるとの申し出が天皇からあるほど、平群氏の力があったことを窺い知ることができる逸話である。

この平群の地は、仁徳天皇の時代となる5世紀前半にまで遡る古墳がなかった地域である。

さらに「巻第十二 去來穗別天皇 履中天皇」に、

爰仲皇子畏有事、將殺太子、密興兵圍太子宮。時、平群木菟宿禰・物部大前宿禰・漢直祖阿知使主、三人啓於太子、太子不信。

~ 帝位につく前、太子が同母弟の住吉仲皇子が兵を興したとき、平群木菟宿禰が近侍していたことなどが記載されている。

二年・・・冬十月、都於磐余。當是時、平群木菟宿禰・蘇賀滿智宿禰・物部伊莒弗大連・圓圓、此云豆夫羅大使主、共執國事。

~ 履中2年に平群木菟宿禰は、国の政治に携わるようになった。

このあと暫く平群氏の記事は無くて「第十四 大泊瀬幼武天皇 雄略天皇」に、

十一月壬子朔甲子、天皇、命有司設壇於泊瀬朝倉、卽天皇位、遂定宮焉。以平群臣眞鳥爲大臣、以大伴連室屋・物部連目爲大連。

~ 「・・・平群臣眞鳥を大臣(おおおみ)とし・・・」と木菟宿禰の子・眞鳥が単独でトップに就いたことが記載されている。眞鳥は、この後、清寧・顕宗・仁賢天皇と4代に亘って大臣として国政に携わったが、

「巻第十六 小泊瀬稚鷦鷯天皇 武烈天皇」に

十一年八月、億計天皇崩。大臣平群眞鳥臣、專擅國政、欲王日本、陽爲太子營宮、了卽自居、觸事驕慢、都無臣節。・・・。太子、・・・此夜、速向大伴金村連宅、會兵計策。大伴連、將數千兵、傲之於路、戮鮪臣於乃樂山。・・・。

冬十一月戊寅朔戊子、大伴金村連、謂太子曰「眞鳥賊、可擊。請討之。」太子曰「天下將亂、非希世之雄不能濟也。能安之者、其在連乎。」卽與定謀。於是、大伴大連、率兵自將、圍大臣宅、縱火燔之。所撝雲靡、眞鳥大臣、恨事不濟、知身難兔。計窮望絶、廣指鹽詛。遂被殺戮、及其子弟。詛時、唯忘角鹿海鹽、不以爲詛。由是、角鹿之鹽、爲天皇所食、餘海之鹽、爲天皇所忌。

~ 「(仁賢天皇11年に)天皇が崩御された。大臣の平群眞鳥臣が、専ら国政を欲しいままにして、日本の王になろうと欲した。表向きは太子(後の武烈天皇)のため宮を造ることにして、出来上がると自分が住んだ。事ごとに驕り高ぶって、臣下としての節度をわきまえなかった。・・・。この夜、太子は早速、大伴金村連の家に向かい、兵を集め計画した。大伴連は、数千の兵を率い、逃げ道をふさぎ、鮪(眞鳥の子、木菟宿禰の孫)を平城山で殺した。・・・。大伴大連は兵を率いて自ら将となり、大臣の家を囲み、火をかけて焼き払った。人々は指揮に雲のように靡き従った。眞鳥大臣は、自分の思うようにならなかったこと、免れがたいことを知った。計画は挫折し望みは絶たれ、広い海の潮を指さして呪いをかけ、遂に殺された。その科は子弟に及んだ。・・・。」と、平群氏一族は、(後の)武烈天皇の命により殺されたとのこと。 影媛の一件を契機に平群氏の一族が処分されたのである。

この後、平群氏は歴史の表舞台から姿を消すこととなるが、

「第廿一 泊瀬部天皇 崇峻天皇」に、

秋七月、蘇我馬子宿禰大臣、勸諸皇子與群臣、謀滅物部守屋大連。・・・。大伴連嚙・阿倍臣人・平群臣神手・坂本臣糠手・春日臣闕名字倶率軍兵、從志紀郡到澁河家。大連、親率子弟與奴軍、築稻城而戰。於是、大連昇衣揩朴枝間、臨射如雨、其軍强盛、塡家溢野。皇子等軍與群臣衆、怯弱恐怖、三却還。

の記載がある。

軍臣・平群氏が復活したのか・・・?

その後の足跡を探してみると、

「巻第廿九 天渟中原瀛眞人天皇 下 天武天皇」の十三年に、

十一月戊申朔、・・・平群臣・・・、凡五十二氏賜姓曰朝臣。

とあり、さらに続日本紀の「巻第九 元正天皇 日本根子高瑞浄足姫天皇」養老七年正月十日に、

正六位・・・平群朝臣豊麻呂・・・並從五位下

「巻第十 聖武天皇 天璽国押開豊桜彦天皇」神亀四年正月二十七日に、

・・・從五位下平羣朝臣豊麻呂從五位上・・・

「巻第十一 聖武天皇 天璽国押開豊桜彦天皇」天平三年正月二十六日に、

從五位上・・・平群朝臣豊麻呂 並從五位上・・・

同じく四月二十七日に、

正五位下平羣朝臣豊麻呂爲讃岐守。

「巻第十八 孝謙天皇」天平勝宝二年正月十六日に、

授正三位藤原朝臣仲麻呂從二位。正四位上多治比眞人廣足從三位。從四位上多治比眞人占部正四位下。從四位下平群朝臣廣成。藤原朝臣永手並從四位上。・・・

「巻第十九 孝謙天皇」天平勝宝五年正月二十八日に、

從四位上平群朝臣廣成卒。

とあるので、廣成までは上級官人として存続していたことが確認できる。

※ 紀氏・・・紀ノ川流域を中心に水運に長けた古代の豪族。

平群から竜田川を南下すれば斑鳩で、富雄川、葛城川とも合流する。 大和川にも近く、紀氏はここを大和平野での拠点とし、大和と瀬戸内をつなぐ紀の川と大和川の両方を押さえようとしたのか・・・?

あとに訪ねる三里古墳は紀ノ川流域に分布する石棚を有する古墳と同形式。この神社と三里古墳の存在は、紀氏の一派が平群を拠点としていた証。

紀ノ川流域で勢力を持っていた豪族・紀氏が、紀直と紀臣とに分裂して、紀臣が平群谷に移住してきたのだろうか?

[「船石」探索は続く・・・]

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村

1日あれば思っている所のすべてを巡ることが出来る、時間を要しても半日ほど足せば・・・。

結果、延べ3日もかけることとなった奈良県の北西部、東西を生駒山地と矢田丘陵に挟まれ、中央に竜田川、南に開く「平群谷」の史跡探訪。

[初日]20,397歩

近鉄・平群駅⇒(中央公民館・教委)⇒ツボリ山古墳⇒(藤田家)⇒普門院⇒白山神社⇒楢本神社⇒紀氏神社⇒吉備内親王墓⇒長屋王墓⇒三里古墳⇒船山神社⇒平等寺春日神社⇒椿井井戸⇒宮山塚古墳⇒椿井春日神社⇒宮裏山神社⇒椿井城(南郭)跡⇒椿井石仏⇒烏土塚古墳⇒平群神社⇒西宮古墳⇒(教委)⇒平群駅

[2日目]24,561歩

平群駅⇒(白石畑集落)⇒三里城跡⇒船山神社⇒船上神社跡⇒下垣内城跡⇒西宮城跡⇒西宮古墳⇒近鉄・竜田川駅

[3日目]24,516歩

平群駅⇒船上神社跡⇒船石⇒(白石畑集落)⇒三里城跡⇒平群駅/竜田川駅⇒石床神社旧社地⇒石床神社・消渇神社⇒四ツ辻古墳⇒剣上塚古墳⇒竜田川駅/近鉄・元山上口駅⇔まぐわ淵

それでは、初日から・・・。

近鉄・生駒線、以前に乗車してから10数年・・・所どころ単線、4両編成、ワンマン運行、車内のロングシートに乗客は1~2名で空気を運んでいる状態、朝夕の通勤時はどうなんだろう?

電車は、谷間に田園と丘陵に広がる新興住宅地の中を進む。平群駅で下車。

ご同輩の姿が、チラホラ・・・。

西に信貴山城を仰ぎながら、整備中の埃っぽい駅広を抜け、まずは、西に~。

由緒ありそうな勝出山長楽寺。

門前には、『本尊 聖観音立像(勝出山観音) 用明天皇2年(586)聖徳太子が建立・・・聖徳太子が仏敵の物部守屋を討伐に於いて、ここで石上に坐り、軍法を鑑み、護法四天王に祈念して曰く、我をして敵軍に勝たし給えば必ずここに寺塔を建立して神仏を弘通せんと、毘沙門天王が現れて軍法の授けあり。 戦勝を得られ、ここで聖徳太子は毘沙門天本地仏聖観音立像を刻まれて安置さる。・・・(鑑石は今本堂の前にあり)』と縁起を書いた札が掲げれている。

寺の前に町役場、観光産業課で観光マップほかを入手。

竜田川にかかる橋を渡ったところの中央公民館内にある教委で烏土塚古墳の鍵を借用し、展示されている上山1号墳の出土物などを見学。

公民館を出て、灰田川に並行して福貴住宅団地の南沿いを西に上がっていくと右側にツボリ山古墳の表示。

住宅地の中、1区画だけ残された墳丘は、辺20mほどの方墳?

[概要]7C初頭。

[概要]7C初頭。両袖式横穴石室で南に開口。

石室床は石敷。

前庭部に人頭大の閉塞石。

玄室のL=4.25m、W=2.2~2.55m、H=2.45m。

羨道のL=4.65m、W=1.7~1.82m、天井石なし。

玄室と羨道に各1基の二上山白石凝灰岩製の刳抜式家形石棺。

玄室内石棺の蓋石が奥壁側にずり落ちた状態で半分残存。

さらに西に上り、ハウス畑の中、田舎道に入る。

間もなく、藤田家。

ここは、重文の大和棟民家。

当初、ここまで足を延ばす予定はなく予約を入れてなかったので見学は不可。

築地塀沿いに進むと普門院跡。

荒廃していた法隆寺夢殿を再建した高僧・道詮律師の住坊で、重文の貞観仏・聖観音立像を祀っている。

南の谷に下って白山神社。

道詮律師の隠居寺・福貴寺の神宮寺。

このあと東に坂道を下って、再び竜田川を渡り、住宅地の外れ、畑地の中に楢本神社。

目立つのは狭い境内を取囲む石灯籠。祭神は菊理姫命。

水滴に宿る神で、産土神(生命の根源の神)にあたる。

元は東 500m付近の丘の上にあった雲甘寺という寺の鎮守社で、明治初年に寺が廃されことに伴い現在地に遷座されたとのこと。

栽培されている菊畑の中を東に向かう。

平群を散策していると、アチコチに菊畑を見る。

近鉄線を越えて外川に沿って東進すると大きな木が印象的な紀氏神社。

平群に鎮座する紀氏の氏神の社で、平群氏の同族・紀氏の末裔である紀船守が、祖神の平群木菟宿禰を祀ったもの。

元々、現在地より2kmほど南の「椿井」にあったとか~。

南に向かって進み、楢本神社の御旅所下を過ぎた先、丘陵斜面の石段を登りつめると、家々に囲まれて吉備内親王墓。

すぐ南東の御陵公園に長屋王墓。

いずれも小円墳(Ф=20m、Ф=15m)、後者は前方後円墳・梨本南2号墳の後円部を再利用したものとか・・・。

周辺には10基ほどの古墳が建造されていたそうな・・・。

続日本紀の「巻第十 聖武天皇 天璽国押開豊桜彦天皇」天平元年二月十三日に、

遣使葬長屋王吉備内親王屍於生馬山。

と、「長屋王と吉備内親王の遺骸を生駒山に葬った」とあるのだが・・・ここも生駒山? いや、改葬したのかな??

案内表示に従って南東に進み、三里の集落、農家の庭に続く坂道を上がると北側に石室の下部が剥き出しになった6C後半の三里古墳。

羨道の手前には豊かに実った梅の実・・・。

以下、発掘調査結果から、全長≒35m、後円部Ф≒22mの前方後円墳?

奥壁下部に石棚が残存・・・紀ノ川流域の古墳に類似例、紀氏の関係?

横穴式石室は南西に開口する両袖式、玄室長4.9m、幅2.4m、高さ約3.2m羨道長約7.0m、幅1.3~1.4m。

玄室西寄りに組合せ式家形石棺、羨道奥の東寄りに組合せ式箱式石棺、その他玄室東側・石棚上下・羨道前面に複数の木棺を追葬。

(※ データは直近の平群町教委資料に依ったもので、現地の奈良県教委による案内表示とは齟齬がある。)

南へ船山神社に向かう路傍に野仏。

祭神は、船山神、天津兒屋根命と住吉大明神。

春日神社の境内地に、大正4年頃、中ノ宮の船山神社(旧社地は南東200mで、東光寺の東側)を合祀したとのこと。

拝殿に続く石段を上がり切った右手に船形の手水石。

さらに、その先に鳥居・・・拝殿は石壇によって一段高くなっているのだが、その石壇から突き出た陽石。

下には、それを支える2個の円形状の石。

陽石の左下にも陽石(石棒)。

境内下の説明板に「境内後方の矢田丘陵八合目付近には丸木船状の三つの巨石があり、神が乗って地上に下ってきた船石として信仰されてきた。

・・・、近世に船石付近に祀られていた船上(船神)神社を山麓の船山神社に合祀したともいう。」とあったので、船石を求めて本殿の裏山を急斜面・落葉に悪戦苦闘しながら30分ほど探索したものの見つからず退却。

山麓を南に進み、平等寺春日神社(祭神は、天兒屋根命。「なもで踊り」の奉納絵馬あり。)

途中、「近畿自然歩道」案内柱の近くに矢穴のある数個の転石・・・昔、石切場だった?

椿井春日神社は、甲大明神とも・・・境内の宮山塚古墳から出土した兜を御神体としていた?

先ほど訪ねた紀氏神社、元は椿井邑にあったとのこと・・・この春日神社かも~

境内の北西部、椿井城の土塁遺構(基底部幅7m・高さ2.5m・上部幅2m)の南端・楼台の下部に宮山塚古墳の石室が開口。

東西≒26m・南北≒24m・高さ≒.7mの円墳。

奈良県では最古級の横穴石室を持つ玄室は、L=4.1m・W=2.9m・H≒3.3mの右片袖式。壁はいずれも、紀ノ川流域・岩瀬千塚古墳などに見られるような平板の割石を小口積み、下部1mを垂直、上部をドーム状に持ち送った「穹窿型石室」。奥壁中央の上下2ヶ所に龕状施設(壁を窪ませた燭台?)。羨道は、L≒0.8m・W=1m・H=1m。近畿地方の導入段階となる5C中期~末期の築造。

椿井城跡の南ルート登山口の下に椿井井戸があり、説明板に「聖徳太子と平群神手将軍の逸話」として、以下のような記載、

物部守屋を征伐する際に苦戦し、神手将軍が領地のこの地に椿の杖を突き立て、戦勝を祈願された。(平群氏の祖先を祀る春日神社を参拝した時ともいわれる)

すると一夜にして杖が芽を吹いて葉が繁り、傍から冷泉が湧き出し、汲めども尽きなかった。

これは、戦いへの瑞祥であると大いに喜ばれ、太子と共に飲まれた。

兵士達にも振舞ったところ士気が大いに上がり、守屋戦に大勝することが出来たという。

以来、「椿井」と称して大切にされ、地名の興りとなったとのこと。

登り始めると、すぐに宮裏山古墳。

径≒15m・H≒4.5mの円墳。6C後半~7C初頭の築造。

羨道部が、僅かに開口。

天井石の一部が露出しており、その隙間から玄室の一部を窺うことが出来る。

石室には入れないのだが、玄室のL=3.9m・W=2.0m・H≒3.2m、羨道L≒4.4m・W=1.1m。

奥壁は縦長の台形で垂直、側壁及び前璧は内傾し、天井は奥ほど高くなっている・・・とか。

山腹を10分ほど登り詰めると尾根の三叉路に出た。

尾根を北側に進み、小堀切を過ぎると土橋のかかる堀切と東西両側に竪堀。

これを上がると椿井城南郭の出郭(南副郭、標高217m)。

平坦な郭の最南端に僅かに残る土塁遺構。

真西に信貴山城跡を望める。

さらに進むと大堀切。

南郭の主郭側の斜面に石垣遺構? 上がって、南郭の主郭部、標高220m。ここも最南端部に土塁遺構。

北に進み尾根の鞍部。

ここから先は遺構保全のため立入禁止なので北郭には入れず、北ルート(大手道)を春日神社に向かって下山。

途中、マムシに遭遇・・・久し振り~。

椿井城・・・中世・戦国時代に平群谷を支配していた嶋氏(島氏とも。

「三成に過ぎたるものが~」と謳われ、石田三成に三顧の礼をもって迎えられ破格の高禄を食む側近として仕えたあの嶋左近清興の出自?)あるいは、それ以前に椿井氏によって築かれたなど諸説あるそうな~。

南北2つのピークに主郭と副郭を設け、それぞれに陵線上に曲輪を配置する連郭状の山城。

現在、立入禁止となっている主郭(北郭)の早期整備、見学の制限解除が待たれる。

下山後、西に向かう。

石棺仏のような笠石仏如来像、竜田川、近鉄・竜田川駅を経て、烏土塚山古墳。

西の釣り池側から墳丘に上がり前方部から後円部の南に開口する横穴式石室に至る。古墳時代後期の6C後半の古墳。石室石材は、ご当地・越木塚の井文字川産(片麻状黒雲母花崗岩)

丘陵上に北面する前方後円墳。L=60.5m、後円部Ф=35m・H≒8m、前方部W=31m。 両袖式石室の玄室L=6m・W=2.8m・H=4.3m、羨道L=8.2m・W=1.6~1.9m・H=2m(天井石なし)。前璧・奥壁は垂直、側壁は内側に傾斜。

玄室に二上山産の白色凝灰岩製・組合式家形石棺の底石と3面の側石が残存。石棺の東外側面に斜格子文の線刻があるそうなのだが・・・確認できず。

羨道にも石棺底石が残存。

平群谷の展望良好。北側に西宮古墳、西宮城跡、平群神社の杜。

なお、石室は施錠されているが、教委で鍵を貸出し。

羨道部石に石切時の加工痕があるが、・・・新しい??

フェンス沿いの細道、畑の中を通り平群神社。

由緒掲示板によると、祭神は大山祇神、平郡氏の祖・武内宿禰が神宮皇后と共に朝鮮へ出兵の際、戦勝を祈願しこの地に祀ったとある。

割拝殿になっているが、本殿は格子のあいだから僅かに見ることが出来る。

西に上り中央公園入口に西宮古墳。

辺=36m・H≒7.5m・三段築成の方墳。南面を除く3面に周溝。

南に開口した整美な石室は床面が2段目のテラス面、天井石の上面が1段目のテラス面に合わされている様子。

玄室は、奥壁・側壁・天井のすべてが越木岩産の1枚石で構築されており、それら石材の間隙を埋める漆喰を確認できる。

玄室L=3.6m・W=1.8m・H=2.1m、羨道L=(床面)10.1m・(天井部)5.7m・W=1.7~1.8m・H≒1.8m。

石室内、玄室と羨道の両方に跨る位置に棺蓋のない棺身だけの竜山石製・刳抜式家形石棺。

7C中頃~後半の築造。

西宮城跡・下垣内城跡の表示に気をひかれつつ中央公園を抜け、剣上塚古墳まで0.3kmの表示を横目に中央公民館に到着したのは17時過ぎ。 教委に鍵を返却し、平群駅に至る。

※ 平群氏・・・浮き沈みの激しい氏族だったようで、書紀「巻第十 譽田天皇 應神天皇」に、

是歳、百濟辰斯王立之、失禮於貴國天皇。故遣紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰、嘖讓其无禮狀。由是、百濟國殺辰斯王以謝之、紀角宿禰等、便立阿花爲王而歸。

~ つまり、「この年(応神3年に)百済の辰斯王が王位に就いたけれど貴国(倭)の天皇に礼を失することをしたので、紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を遣わして、その礼に背くことを責めさせた。・・・」と。

八月、遣平群木菟宿禰・的戸田宿禰於加羅、仍授精兵詔之曰「襲津彥久之不還、必由新羅之拒而滯之。汝等急往之擊新羅、披其道路。」於是木菟宿禰等、進精兵、莅于新羅之境。新羅王、愕之服其罪。乃率弓月之人夫、與襲津彥共來焉。

~ 「(応神16年)8月、遣平群木菟宿禰と的戸田宿禰を加羅に遣わした。・・・木菟宿禰らは精兵を進めて、新羅の国境に臨んだ。新羅王はこれを恐れてその罪に服した。・・・」とあり、軍事に従事する氏族として活躍していたことが覗える。

次の「巻第十一 大鷦鷯天皇 仁德天皇」に

元年春正月丁丑朔己卯、大鷦鷯尊卽天皇位。尊皇后曰皇太后。都難波、是謂高津宮、卽宮垣室屋弗堊色也、桷梁柱楹弗藻飾也、茅茨之蓋弗割齊也、此不以私曲之故留耕績之時者也。初天皇生日、木菟入于産殿、明旦、譽田天皇喚大臣武內宿禰語之曰「是何瑞也。」大臣對言「吉祥也。復、當昨日臣妻産時、鷦鷯入于産屋、是亦異焉。」爰天皇曰「今朕之子與大臣之子、同日共産、並有瑞。是天之表焉、以爲、取其鳥名各相易名子、爲後葉之契也。」則取鷦鷯名以名太子曰大鷦鷯皇子、取木菟名號大臣之子曰木菟宿禰、是平群臣之始祖也。

~「・・・。仁徳天皇が生まれた日、木菟(ミミヅク)が産屋に入ってきた。翌朝、応神天皇が武内宿禰を呼んで「これは何のしるしだろうか」と言われた。武内宿禰は答えて「めでたいしるしです。きのう私の妻が出産するとき、ミソサザイが産屋に入ってきました。これもまた不思議なことです。」と言った。そこで天皇は「今、わが子と大臣の子が同じ日に生まれた。どちらにもめでたいしるしがあった。これは天の思召しだから、その鳥の名をとって交換し子に名づけ、後のしるしとしよう。」とおっしゃった。それでサザキの名をとって太子の名とし大鷦鷯皇子、ミミヅクの名をとって大臣の子に名づけ木菟宿禰といった。これが平群の臣の始祖である。」

子どもの名前を取り換えるとの申し出が天皇からあるほど、平群氏の力があったことを窺い知ることができる逸話である。

この平群の地は、仁徳天皇の時代となる5世紀前半にまで遡る古墳がなかった地域である。

さらに「巻第十二 去來穗別天皇 履中天皇」に、

爰仲皇子畏有事、將殺太子、密興兵圍太子宮。時、平群木菟宿禰・物部大前宿禰・漢直祖阿知使主、三人啓於太子、太子不信。

~ 帝位につく前、太子が同母弟の住吉仲皇子が兵を興したとき、平群木菟宿禰が近侍していたことなどが記載されている。

二年・・・冬十月、都於磐余。當是時、平群木菟宿禰・蘇賀滿智宿禰・物部伊莒弗大連・圓圓、此云豆夫羅大使主、共執國事。

~ 履中2年に平群木菟宿禰は、国の政治に携わるようになった。

このあと暫く平群氏の記事は無くて「第十四 大泊瀬幼武天皇 雄略天皇」に、

十一月壬子朔甲子、天皇、命有司設壇於泊瀬朝倉、卽天皇位、遂定宮焉。以平群臣眞鳥爲大臣、以大伴連室屋・物部連目爲大連。

~ 「・・・平群臣眞鳥を大臣(おおおみ)とし・・・」と木菟宿禰の子・眞鳥が単独でトップに就いたことが記載されている。眞鳥は、この後、清寧・顕宗・仁賢天皇と4代に亘って大臣として国政に携わったが、

「巻第十六 小泊瀬稚鷦鷯天皇 武烈天皇」に

十一年八月、億計天皇崩。大臣平群眞鳥臣、專擅國政、欲王日本、陽爲太子營宮、了卽自居、觸事驕慢、都無臣節。・・・。太子、・・・此夜、速向大伴金村連宅、會兵計策。大伴連、將數千兵、傲之於路、戮鮪臣於乃樂山。・・・。

冬十一月戊寅朔戊子、大伴金村連、謂太子曰「眞鳥賊、可擊。請討之。」太子曰「天下將亂、非希世之雄不能濟也。能安之者、其在連乎。」卽與定謀。於是、大伴大連、率兵自將、圍大臣宅、縱火燔之。所撝雲靡、眞鳥大臣、恨事不濟、知身難兔。計窮望絶、廣指鹽詛。遂被殺戮、及其子弟。詛時、唯忘角鹿海鹽、不以爲詛。由是、角鹿之鹽、爲天皇所食、餘海之鹽、爲天皇所忌。

~ 「(仁賢天皇11年に)天皇が崩御された。大臣の平群眞鳥臣が、専ら国政を欲しいままにして、日本の王になろうと欲した。表向きは太子(後の武烈天皇)のため宮を造ることにして、出来上がると自分が住んだ。事ごとに驕り高ぶって、臣下としての節度をわきまえなかった。・・・。この夜、太子は早速、大伴金村連の家に向かい、兵を集め計画した。大伴連は、数千の兵を率い、逃げ道をふさぎ、鮪(眞鳥の子、木菟宿禰の孫)を平城山で殺した。・・・。大伴大連は兵を率いて自ら将となり、大臣の家を囲み、火をかけて焼き払った。人々は指揮に雲のように靡き従った。眞鳥大臣は、自分の思うようにならなかったこと、免れがたいことを知った。計画は挫折し望みは絶たれ、広い海の潮を指さして呪いをかけ、遂に殺された。その科は子弟に及んだ。・・・。」と、平群氏一族は、(後の)武烈天皇の命により殺されたとのこと。 影媛の一件を契機に平群氏の一族が処分されたのである。

この後、平群氏は歴史の表舞台から姿を消すこととなるが、

「第廿一 泊瀬部天皇 崇峻天皇」に、

秋七月、蘇我馬子宿禰大臣、勸諸皇子與群臣、謀滅物部守屋大連。・・・。大伴連嚙・阿倍臣人・平群臣神手・坂本臣糠手・春日臣闕名字倶率軍兵、從志紀郡到澁河家。大連、親率子弟與奴軍、築稻城而戰。於是、大連昇衣揩朴枝間、臨射如雨、其軍强盛、塡家溢野。皇子等軍與群臣衆、怯弱恐怖、三却還。

の記載がある。

軍臣・平群氏が復活したのか・・・?

その後の足跡を探してみると、

「巻第廿九 天渟中原瀛眞人天皇 下 天武天皇」の十三年に、

十一月戊申朔、・・・平群臣・・・、凡五十二氏賜姓曰朝臣。

とあり、さらに続日本紀の「巻第九 元正天皇 日本根子高瑞浄足姫天皇」養老七年正月十日に、

正六位・・・平群朝臣豊麻呂・・・並從五位下

「巻第十 聖武天皇 天璽国押開豊桜彦天皇」神亀四年正月二十七日に、

・・・從五位下平羣朝臣豊麻呂從五位上・・・

「巻第十一 聖武天皇 天璽国押開豊桜彦天皇」天平三年正月二十六日に、

從五位上・・・平群朝臣豊麻呂 並從五位上・・・

同じく四月二十七日に、

正五位下平羣朝臣豊麻呂爲讃岐守。

「巻第十八 孝謙天皇」天平勝宝二年正月十六日に、

授正三位藤原朝臣仲麻呂從二位。正四位上多治比眞人廣足從三位。從四位上多治比眞人占部正四位下。從四位下平群朝臣廣成。藤原朝臣永手並從四位上。・・・

「巻第十九 孝謙天皇」天平勝宝五年正月二十八日に、

從四位上平群朝臣廣成卒。

とあるので、廣成までは上級官人として存続していたことが確認できる。

※ 紀氏・・・紀ノ川流域を中心に水運に長けた古代の豪族。

平群から竜田川を南下すれば斑鳩で、富雄川、葛城川とも合流する。 大和川にも近く、紀氏はここを大和平野での拠点とし、大和と瀬戸内をつなぐ紀の川と大和川の両方を押さえようとしたのか・・・?

あとに訪ねる三里古墳は紀ノ川流域に分布する石棚を有する古墳と同形式。この神社と三里古墳の存在は、紀氏の一派が平群を拠点としていた証。

紀ノ川流域で勢力を持っていた豪族・紀氏が、紀直と紀臣とに分裂して、紀臣が平群谷に移住してきたのだろうか?

[「船石」探索は続く・・・]

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村

2014年06月06日

古都逍遥・・・佐紀路の古墳群を巡る

奈良市北部、前回歩いた佐紀路の西側地域を、東から西に歩いて来た。

スタートは近鉄・新大宮駅。

駅前の通りを北上し佐保川に架かる大宮橋を渡り、さらにR24を北に進むと一条通りとの交差点。

ここに一条高校があるが、その塀外に芸亭(うんてい)伝承地の標柱。

古代の有力豪族であった物部氏の末裔である石上氏に生まれた宅嗣は、晩年、自分の邸宅を阿閦寺(あしゅくじ)として改築した際に敷地の一郭に古今の漢籍を中心とした書籍を収蔵し希望者に閲覧を許可したのが始まり、日本最初の公開図書館。

続日本紀巻第卅六の天応元年(七八一)六月辛亥に、以下のような石上宅嗣の死亡記事。

「石上大朝臣宅嗣薨。・・・捨其旧宅。以為阿閦寺。寺内一隅。特置外典之院。名曰芸亭。如有好学之徒。欲就閲者恣聴之。仍記条式。以貽於後。其略曰。内外両門本為一体。漸極似異。善誘不殊。僕捨家為寺。帰心久矣。為助内典。加置外書。地是伽藍。事須禁戒。庶以同志入者。無滞空有。兼忘物我。異代来者。超出塵労。帰於覚地矣。其院今見存焉。・・・」

つまり、「自分の旧宅を喜捨して阿閦寺となし、寺内の一隅に特別に外典(仏教以外の書物。ここでは、主に儒教の書物を指している?)のための院を設け芸亭と名付けた。もし、学問好きの人が来て閲覧したいと望んだらそれを許し、そのための規則を定め、後世に残した。その概略は、内(仏教)と外(儒教)はその根本は一体である。漸新さと急進さの違いはあるにしても、上手く導いていければ(その道は)異なることはない。私が家を喜捨して寺として仏教に帰依してから久しくなる。内典(仏教の経典)の理解の助けとするため、外書(儒教などの他分野の本)も加え置く。ここは(仏教の修行のための)寺なので、その修行を妨げることは何事も禁じ戒める。どうか私と同じ志(仏教への信仰)をもってここに来た人には、(様々な考え方の)空か有か(といった瑣末な事)を論じて(志を)滞らせることなく、自分の欲望を忘れて(学問や修行に励み)、後進の人達には世俗の埃や苦労を超越して悟りの境地を開いて欲しいと願うものである。」とのこと・・・。

ところで、紀には、この年、8回も地震が起こったことが記載されている。結果、年末に光仁天皇が亡くなり、皇統は桓武天皇に継がれた。

東に、在原業平が開基したと伝えられる不退寺の屋根を観ながら進むとウワナベ古墳(大和1号墳。5C中頃)の濠に出た。

古墳外堤上に造られたバイパス道路から外れ、周濠に沿って東南部から北西部まで移動。

墳裾に立札「宇和奈邊陵墓参考地 みだりに域内に立ち入らぬこと 魚鳥等を取らぬこと 竹木等を切らぬこと」と書かれている。

西側だけに造出し。

ちょうどその部分に対応するかのように濠堤が西に凹形。

拝所は、どこ?

航空自衛隊幹部候補生学校の正門前を通って

コナベ古墳(大和27号墳。5C前半)。

明治の初め、W・ゴーランドが精密な実測図を作製し、日本の古墳研究しに足跡を残した。

ここも周濠の東南部から時計回りに北部に至る。

造出しが波打つように見える。

所々、墳丘が崩れており、そこに人頭大の石、少し大きめの土器(円筒埴輪の破片なのか?)が散らばっている。

2009年の護岸整備工事に伴う発掘調査で「葺石は10センチ大の石の上に30センチ大の石を重ねる二重構造」であることが分かったとの新聞報道。

また円筒埴輪をはじめ、家形や柵形の形象埴輪の破片が見つかったとも・・・。

周濠の南西から北西にかけて10基の古墳(陪塚?)が取囲むように並んでいる。

北東部の航空自衛隊幹部候補生学校の構内にも、かつて多くの古墳が存在したが、敗戦後、占領米軍のキャンプ施設建設のため殆んどが破壊されてしまったという。

北西部からヒシアゲ古墳(仁徳天皇皇后磐之媛命平城坂上陵、5C中~後半)

南側は二重周濠の様子。

満開のカキツバタを見つつ時計回りに一周。

一重となった周濠の北東部には、発掘調査で分かった内堤と外濠、埴輪列出土位置などが示されている。

ヒシアゲ古墳の南にある水上池の西畔に沿って、朽ち果てた養魚場や市庭古墳(平城天皇楊梅陵、古墳時代中期の5C前半)の杜を見ながら南下。

陵墓の柵内には、墳頂に続く数本の踏み分け道。

前方部は平城宮の造営に伴い削平され、古墳への参道となっている。

市庭古墳の南、眼前に平城宮大極殿。発掘調査により、かつてここに神明野古墳(墳長117m)があったことの確認されている。

西進して佐紀神社(超昇寺村の式内村社)に至る。 境内に陰陽石?

神社の西側に沿って北へ進み御前池と超昇寺城跡の間をとおり、佐紀神社(古超寺村の鎮守、東の佐紀神社を分神したもの?)。

神社を出て、竹で覆われた超昇寺城跡の西側を進み

山上八幡神社から、古墳時代前期後葉の3古墳に至る。

まず、陵山古墳(垂仁天皇皇后日葉酢媛命・狭木寺間陵、4C末)

19C頃?まで神功陵とされ、庶民の安産祈願に結びついた「神功皇后信仰」の存在。

一段下がって西にまわり、古墳群中、唯一、西向きの高塚古墳(孝謙・称徳天皇高野陵)。

真の「高野陵」ではなく、大型前方後円墳の被葬者に随伴する者の墓?・・・

戻って石塚山古墳(成務天皇狭城盾列池後陵)の周濠を時計回りに、埴輪群が出土した渡土堤から陵山古墳との周堤共有部まで進む。

北に向かい、陪塚の初期事例(神功皇后陵飛地い号、東ろ号、西ろ号)の傍を進み大社大神参道から丘陵上の陪塚(? に号、は号など)を観て、近鉄線を西に越え、福松大神から八幡宮を過ぎ、五社神古墳(ごさしこふん。仲哀天皇皇后・神功皇后狭城盾列池上陵)に至る。

北に向かい、陪塚の初期事例(神功皇后陵飛地い号、東ろ号、西ろ号)の傍を進み大社大神参道から丘陵上の陪塚(? に号、は号など)を観て、近鉄線を西に越え、福松大神から八幡宮を過ぎ、五社神古墳(ごさしこふん。仲哀天皇皇后・神功皇后狭城盾列池上陵)に至る。

近年、考古学・歴史学系16学協会による「立ち入り観察」が認められた初例だが、それに先立ち、墳丘裾護岸工事で西側くびれ部に造出し(※造出しの初期事例?)が確認されたことや採集された土器類など中期古墳に繋がる特徴を持つ資料が多く判明し、今後、前期後葉の築造とみられていた年代観の見直し・・・佐紀古墳群最初の大型前方後円墳という従来の評価が変わることが想定される。

なお、拝所に並ぶ8基の石燈籠は、近代になって神功陵とされた以降に御陵山古墳から移築されたものという。

近鉄・平城駅から帰路につく。 この日の歩数 22,117歩。

※ 佐紀(盾列)古墳群は、近畿中部の大古墳群である大和・柳本古墳群、馬見古墳群、古市古墳群及び百舌鳥古墳群が築かれた北緯34°33′のラインから大きく北に外れている。・・・古墳時代中期の4C後半から5C、200m以上の全長をもつ8基の大型前方後円墳が東西に並んで築かれ、それらの間を陪塚や中小の前方後円墳が埋めている。 次回は、これら中小古墳を訪ねたい。

※ 大和から京都へ、奈良時代はこの古墳群を貫く歌姫越(下ツ道の延長)、平安時代以降は東の般若寺越が使われ、ともに奈良坂とも呼ばれている。

※※ 陵山古墳の西側堤にある事務所が老朽化したので建て替えるそうです。

遺構の上に乗っているこ とから場所を変えて、

新しい事務所は、陵山古墳前方部前面西側を予定し、

現在、遺跡の有無の確認調査が実施されているそうです。

以前、円筒棺が出た辺りだそうなので・・・何が出てくるかな~?? [6月11日追記]

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村

スタートは近鉄・新大宮駅。

駅前の通りを北上し佐保川に架かる大宮橋を渡り、さらにR24を北に進むと一条通りとの交差点。

ここに一条高校があるが、その塀外に芸亭(うんてい)伝承地の標柱。

古代の有力豪族であった物部氏の末裔である石上氏に生まれた宅嗣は、晩年、自分の邸宅を阿閦寺(あしゅくじ)として改築した際に敷地の一郭に古今の漢籍を中心とした書籍を収蔵し希望者に閲覧を許可したのが始まり、日本最初の公開図書館。

続日本紀巻第卅六の天応元年(七八一)六月辛亥に、以下のような石上宅嗣の死亡記事。

「石上大朝臣宅嗣薨。・・・捨其旧宅。以為阿閦寺。寺内一隅。特置外典之院。名曰芸亭。如有好学之徒。欲就閲者恣聴之。仍記条式。以貽於後。其略曰。内外両門本為一体。漸極似異。善誘不殊。僕捨家為寺。帰心久矣。為助内典。加置外書。地是伽藍。事須禁戒。庶以同志入者。無滞空有。兼忘物我。異代来者。超出塵労。帰於覚地矣。其院今見存焉。・・・」

つまり、「自分の旧宅を喜捨して阿閦寺となし、寺内の一隅に特別に外典(仏教以外の書物。ここでは、主に儒教の書物を指している?)のための院を設け芸亭と名付けた。もし、学問好きの人が来て閲覧したいと望んだらそれを許し、そのための規則を定め、後世に残した。その概略は、内(仏教)と外(儒教)はその根本は一体である。漸新さと急進さの違いはあるにしても、上手く導いていければ(その道は)異なることはない。私が家を喜捨して寺として仏教に帰依してから久しくなる。内典(仏教の経典)の理解の助けとするため、外書(儒教などの他分野の本)も加え置く。ここは(仏教の修行のための)寺なので、その修行を妨げることは何事も禁じ戒める。どうか私と同じ志(仏教への信仰)をもってここに来た人には、(様々な考え方の)空か有か(といった瑣末な事)を論じて(志を)滞らせることなく、自分の欲望を忘れて(学問や修行に励み)、後進の人達には世俗の埃や苦労を超越して悟りの境地を開いて欲しいと願うものである。」とのこと・・・。

ところで、紀には、この年、8回も地震が起こったことが記載されている。結果、年末に光仁天皇が亡くなり、皇統は桓武天皇に継がれた。

東に、在原業平が開基したと伝えられる不退寺の屋根を観ながら進むとウワナベ古墳(大和1号墳。5C中頃)の濠に出た。

古墳外堤上に造られたバイパス道路から外れ、周濠に沿って東南部から北西部まで移動。

墳裾に立札「宇和奈邊陵墓参考地 みだりに域内に立ち入らぬこと 魚鳥等を取らぬこと 竹木等を切らぬこと」と書かれている。

西側だけに造出し。

ちょうどその部分に対応するかのように濠堤が西に凹形。

拝所は、どこ?

航空自衛隊幹部候補生学校の正門前を通って

コナベ古墳(大和27号墳。5C前半)。

明治の初め、W・ゴーランドが精密な実測図を作製し、日本の古墳研究しに足跡を残した。

ここも周濠の東南部から時計回りに北部に至る。

造出しが波打つように見える。

所々、墳丘が崩れており、そこに人頭大の石、少し大きめの土器(円筒埴輪の破片なのか?)が散らばっている。

2009年の護岸整備工事に伴う発掘調査で「葺石は10センチ大の石の上に30センチ大の石を重ねる二重構造」であることが分かったとの新聞報道。

また円筒埴輪をはじめ、家形や柵形の形象埴輪の破片が見つかったとも・・・。

周濠の南西から北西にかけて10基の古墳(陪塚?)が取囲むように並んでいる。

北東部の航空自衛隊幹部候補生学校の構内にも、かつて多くの古墳が存在したが、敗戦後、占領米軍のキャンプ施設建設のため殆んどが破壊されてしまったという。

北西部からヒシアゲ古墳(仁徳天皇皇后磐之媛命平城坂上陵、5C中~後半)

南側は二重周濠の様子。

満開のカキツバタを見つつ時計回りに一周。

一重となった周濠の北東部には、発掘調査で分かった内堤と外濠、埴輪列出土位置などが示されている。

ヒシアゲ古墳の南にある水上池の西畔に沿って、朽ち果てた養魚場や市庭古墳(平城天皇楊梅陵、古墳時代中期の5C前半)の杜を見ながら南下。

陵墓の柵内には、墳頂に続く数本の踏み分け道。

前方部は平城宮の造営に伴い削平され、古墳への参道となっている。

市庭古墳の南、眼前に平城宮大極殿。発掘調査により、かつてここに神明野古墳(墳長117m)があったことの確認されている。

西進して佐紀神社(超昇寺村の式内村社)に至る。 境内に陰陽石?

神社の西側に沿って北へ進み御前池と超昇寺城跡の間をとおり、佐紀神社(古超寺村の鎮守、東の佐紀神社を分神したもの?)。

神社を出て、竹で覆われた超昇寺城跡の西側を進み

山上八幡神社から、古墳時代前期後葉の3古墳に至る。

まず、陵山古墳(垂仁天皇皇后日葉酢媛命・狭木寺間陵、4C末)

19C頃?まで神功陵とされ、庶民の安産祈願に結びついた「神功皇后信仰」の存在。

一段下がって西にまわり、古墳群中、唯一、西向きの高塚古墳(孝謙・称徳天皇高野陵)。

真の「高野陵」ではなく、大型前方後円墳の被葬者に随伴する者の墓?・・・

戻って石塚山古墳(成務天皇狭城盾列池後陵)の周濠を時計回りに、埴輪群が出土した渡土堤から陵山古墳との周堤共有部まで進む。

北に向かい、陪塚の初期事例(神功皇后陵飛地い号、東ろ号、西ろ号)の傍を進み大社大神参道から丘陵上の陪塚(? に号、は号など)を観て、近鉄線を西に越え、福松大神から八幡宮を過ぎ、五社神古墳(ごさしこふん。仲哀天皇皇后・神功皇后狭城盾列池上陵)に至る。

北に向かい、陪塚の初期事例(神功皇后陵飛地い号、東ろ号、西ろ号)の傍を進み大社大神参道から丘陵上の陪塚(? に号、は号など)を観て、近鉄線を西に越え、福松大神から八幡宮を過ぎ、五社神古墳(ごさしこふん。仲哀天皇皇后・神功皇后狭城盾列池上陵)に至る。

近年、考古学・歴史学系16学協会による「立ち入り観察」が認められた初例だが、それに先立ち、墳丘裾護岸工事で西側くびれ部に造出し(※造出しの初期事例?)が確認されたことや採集された土器類など中期古墳に繋がる特徴を持つ資料が多く判明し、今後、前期後葉の築造とみられていた年代観の見直し・・・佐紀古墳群最初の大型前方後円墳という従来の評価が変わることが想定される。

なお、拝所に並ぶ8基の石燈籠は、近代になって神功陵とされた以降に御陵山古墳から移築されたものという。

近鉄・平城駅から帰路につく。 この日の歩数 22,117歩。

※ 佐紀(盾列)古墳群は、近畿中部の大古墳群である大和・柳本古墳群、馬見古墳群、古市古墳群及び百舌鳥古墳群が築かれた北緯34°33′のラインから大きく北に外れている。・・・古墳時代中期の4C後半から5C、200m以上の全長をもつ8基の大型前方後円墳が東西に並んで築かれ、それらの間を陪塚や中小の前方後円墳が埋めている。 次回は、これら中小古墳を訪ねたい。

※ 大和から京都へ、奈良時代はこの古墳群を貫く歌姫越(下ツ道の延長)、平安時代以降は東の般若寺越が使われ、ともに奈良坂とも呼ばれている。

※※ 陵山古墳の西側堤にある事務所が老朽化したので建て替えるそうです。

遺構の上に乗っているこ とから場所を変えて、

新しい事務所は、陵山古墳前方部前面西側を予定し、

現在、遺跡の有無の確認調査が実施されているそうです。

以前、円筒棺が出た辺りだそうなので・・・何が出てくるかな~?? [6月11日追記]

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね

・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)

にほんブログ村