2014年01月30日

近江の国・琵琶湖畔に佇む②

「春近し~」って覚えるほど暖かくなった日、唐崎の琵琶湖畔を歩いた。

西近江路(旧・国道161号)、唐崎神社の参道口にある日吉神社神馬假屋地の石碑。

山王祭の神馬が繋がれる場所。

江戸時代の古地図では、この場所に「山王一の鳥居」があり、横の小道が「山王神馬道」と記され、江戸時代の山王祭では、神はこの湖岸で「粟津の御供」をうけ神輿から神馬に乗換え日吉社帰還されたとのこと。

唐崎神社(滋賀県大津市。日吉大社摂社。祭神=女別当命)

JR湖西線・唐崎駅のほぼ真東、琵琶湖畔。

近江八景の一「唐崎の夜雨」の地。境内の松は、古来より琵琶湖畔の気高い松と知られ

多くの歌が詠まれてきた。

さざ波の志賀の唐崎さきくあれど 大宮人の船まちかねつ[万葉集・柿本人麻呂]

辛崎の松は花より朧にて[野ざらし紀行・松尾芭蕉]

以下、当該社のリーフレット(※一部改編)から、

【由緒】

舒明天皇5(633)年頃、日吉大社神職家の始祖・琴御館(ことのみたち)宇志丸(うしまる)が居住し、「唐崎」と名付けて松を植えたと伝わります。

天智天皇7(668)年、西本宮の大己貴神が奈良県大神神社より勧請された砌(みぎり)、湖上の漁舟から田中常世という者が神命を受けて唐崎の松の下にお送り申し上げ粟飯を供しました。これが日吉大社山王祭で行われる唐崎沖での「粟津の御供」神事の起源です。持統天皇11(697)年に宇志丸の妻君をご祭神として神社が創建されました。

【祓の霊場】

清少納言『枕草子』で「崎は唐崎」と第一に挙げられ、琵琶湖から難波まで淀川水系を辿る「七瀬之祓」初発の地です。 古来より王朝の大事に際して祓を行なう霊場で、夏越の祓を始め多くの姫君たちがお祓いをされて来ました。 女別当社とも呼ばれて女人の信仰が極めて篤く、殊に婦人病、下の病には著しいご霊徳が授けられます。 夏越の祓である「みたらし祭」には遠近より多くの参拝者があり、ご祈祷や「ちの輪」くぐりが終日行われ、湯立神楽や手筒花火等が奉納されます。

【みたらし団子守】

年中黒(苦労)が無いように、5色のうち青黄赤白の米団子が竹串に付けられ、女神様に供されます。 湯立神楽で散らせされる湯しぶきを模した団子は祓え・清めの霊力を宿し、厄魔を退散させます。 玄関や居間にまつり病魔を除け、家内安全を祈るお守りです。

【ちの輪守】

水を浄化する茅萱・真菰で作られた「ちの輪」は、諸々の罪けがれを祓う不浄除けのしるしとされ、古くから祓えに用いられてきました。「みたらし祭」の「ちの輪」くぐりはもちろんトイレに祀れば、下の病や婦人病、夜尿症にも霊験ありとされます。

とのことで、拝殿には「みたらし団子守」と「ちの輪守」の案内があった。

鳥居前の『かぎや』さんにも1皿3本・300円で、こちらには良くある焼立ての「みたらし団子」。

この日、平日だというに参拝者はチラホラあり、また松の木の手入れが行なわれていた。

なお、境内には滋賀県の案内板に、

唐崎は古くから景勝の地として数々の古歌などに取り上げられ、また、日吉大社西本宮にかかわる信仰や祭礼の場としても知られてきました。加えて「近江八景」の一つ「唐崎の夜雨」の老松との景観は、天下の名勝としてしばしば安藤広重らの浮世絵などにも取り上げられてきました。 現在、境内の中程に位置する松は三代目の松で大正十年に枯死した二代目の松にかわって、その実成木を近くの駒繋ぎ場から移植したもので、樹齢は150年から200年と推定されています。また、二代目の松は、天正9(1581)年に大風で倒れた一代目にかわり、同19年に新庄駿河守らが良木を求めて植え替えたもので、幹周囲9mに及び、枝を多数の支柱に支えられた天下の名木として知られていました。今も境内の各所に残る枝を支えた石組みや支柱の礎石が往時の雄大さを偲ばせています。 現在の唐崎は、史上に見える景観ではないものの、湖上に突き出た岬状の地形と老松が織りなす景観は今なお優れており、その歴史的由緒と「近江八景」を具体的に体現できる数少ない場の一つとして貴重といえます。 なお、当地は平安時代からの大祓の場と考えられ大津市の史跡にも指定されています。

とあり、隣りの大津市の案内板には、

韓崎、辛崎、可楽崎などの字をあてる場合もありますが、「万葉集」にもあらわれる大津京時代からの地名です。 古くは、湖上交通の湊と考えられ、平安時代には、天皇の災厄をはらう「七瀬祓所」の一つとして重視されました。「枕草子」に湖畔の名勝として紹介され、室町時代の終わりに「近江八景」が選定されると、その一つ「唐崎の夜雨」の舞台となりました。 この地に残る松は、日吉大社西本宮の御鎮座とも深いかかわりがあり、唐崎の一本松と呼ばれ多くの人々に親しまれました。・・・。

神社湖岸の波打ち際まで出て、北隣の県営都市公園:湖岸緑地「唐崎苑」に入る。

ここには、駐車場ガあり

8:30~17:00まで利用できる。

この「唐崎苑」、昭和10年にオランダ人が別荘を建てた跡地で、京都城南宮を作庭した中根金作の最後の庭とのこと。

北隣りに同志社大学ヨット部。

JR湖西線の見えるところまで西に足を延ばし、本日の散策は終了。

雲ひとつなく比叡山の稜線がはっきりと見えた。その前面に壺笠山。

元亀の争乱の際、浅井・朝倉軍が立て籠もった山城であり山頂に石垣が残っている。

また、そこは4C頃の古墳でもある。

続きを読む

西近江路(旧・国道161号)、唐崎神社の参道口にある日吉神社神馬假屋地の石碑。

山王祭の神馬が繋がれる場所。

江戸時代の古地図では、この場所に「山王一の鳥居」があり、横の小道が「山王神馬道」と記され、江戸時代の山王祭では、神はこの湖岸で「粟津の御供」をうけ神輿から神馬に乗換え日吉社帰還されたとのこと。

唐崎神社(滋賀県大津市。日吉大社摂社。祭神=女別当命)

JR湖西線・唐崎駅のほぼ真東、琵琶湖畔。

近江八景の一「唐崎の夜雨」の地。境内の松は、古来より琵琶湖畔の気高い松と知られ

多くの歌が詠まれてきた。

さざ波の志賀の唐崎さきくあれど 大宮人の船まちかねつ[万葉集・柿本人麻呂]

辛崎の松は花より朧にて[野ざらし紀行・松尾芭蕉]

以下、当該社のリーフレット(※一部改編)から、

【由緒】

舒明天皇5(633)年頃、日吉大社神職家の始祖・琴御館(ことのみたち)宇志丸(うしまる)が居住し、「唐崎」と名付けて松を植えたと伝わります。

天智天皇7(668)年、西本宮の大己貴神が奈良県大神神社より勧請された砌(みぎり)、湖上の漁舟から田中常世という者が神命を受けて唐崎の松の下にお送り申し上げ粟飯を供しました。これが日吉大社山王祭で行われる唐崎沖での「粟津の御供」神事の起源です。持統天皇11(697)年に宇志丸の妻君をご祭神として神社が創建されました。

【祓の霊場】

清少納言『枕草子』で「崎は唐崎」と第一に挙げられ、琵琶湖から難波まで淀川水系を辿る「七瀬之祓」初発の地です。 古来より王朝の大事に際して祓を行なう霊場で、夏越の祓を始め多くの姫君たちがお祓いをされて来ました。 女別当社とも呼ばれて女人の信仰が極めて篤く、殊に婦人病、下の病には著しいご霊徳が授けられます。 夏越の祓である「みたらし祭」には遠近より多くの参拝者があり、ご祈祷や「ちの輪」くぐりが終日行われ、湯立神楽や手筒花火等が奉納されます。

【みたらし団子守】

年中黒(苦労)が無いように、5色のうち青黄赤白の米団子が竹串に付けられ、女神様に供されます。 湯立神楽で散らせされる湯しぶきを模した団子は祓え・清めの霊力を宿し、厄魔を退散させます。 玄関や居間にまつり病魔を除け、家内安全を祈るお守りです。

【ちの輪守】

水を浄化する茅萱・真菰で作られた「ちの輪」は、諸々の罪けがれを祓う不浄除けのしるしとされ、古くから祓えに用いられてきました。「みたらし祭」の「ちの輪」くぐりはもちろんトイレに祀れば、下の病や婦人病、夜尿症にも霊験ありとされます。

とのことで、拝殿には「みたらし団子守」と「ちの輪守」の案内があった。

鳥居前の『かぎや』さんにも1皿3本・300円で、こちらには良くある焼立ての「みたらし団子」。

この日、平日だというに参拝者はチラホラあり、また松の木の手入れが行なわれていた。

なお、境内には滋賀県の案内板に、

唐崎は古くから景勝の地として数々の古歌などに取り上げられ、また、日吉大社西本宮にかかわる信仰や祭礼の場としても知られてきました。加えて「近江八景」の一つ「唐崎の夜雨」の老松との景観は、天下の名勝としてしばしば安藤広重らの浮世絵などにも取り上げられてきました。 現在、境内の中程に位置する松は三代目の松で大正十年に枯死した二代目の松にかわって、その実成木を近くの駒繋ぎ場から移植したもので、樹齢は150年から200年と推定されています。また、二代目の松は、天正9(1581)年に大風で倒れた一代目にかわり、同19年に新庄駿河守らが良木を求めて植え替えたもので、幹周囲9mに及び、枝を多数の支柱に支えられた天下の名木として知られていました。今も境内の各所に残る枝を支えた石組みや支柱の礎石が往時の雄大さを偲ばせています。 現在の唐崎は、史上に見える景観ではないものの、湖上に突き出た岬状の地形と老松が織りなす景観は今なお優れており、その歴史的由緒と「近江八景」を具体的に体現できる数少ない場の一つとして貴重といえます。 なお、当地は平安時代からの大祓の場と考えられ大津市の史跡にも指定されています。

とあり、隣りの大津市の案内板には、

韓崎、辛崎、可楽崎などの字をあてる場合もありますが、「万葉集」にもあらわれる大津京時代からの地名です。 古くは、湖上交通の湊と考えられ、平安時代には、天皇の災厄をはらう「七瀬祓所」の一つとして重視されました。「枕草子」に湖畔の名勝として紹介され、室町時代の終わりに「近江八景」が選定されると、その一つ「唐崎の夜雨」の舞台となりました。 この地に残る松は、日吉大社西本宮の御鎮座とも深いかかわりがあり、唐崎の一本松と呼ばれ多くの人々に親しまれました。・・・。

神社湖岸の波打ち際まで出て、北隣の県営都市公園:湖岸緑地「唐崎苑」に入る。

ここには、駐車場ガあり

8:30~17:00まで利用できる。

この「唐崎苑」、昭和10年にオランダ人が別荘を建てた跡地で、京都城南宮を作庭した中根金作の最後の庭とのこと。

北隣りに同志社大学ヨット部。

JR湖西線の見えるところまで西に足を延ばし、本日の散策は終了。

雲ひとつなく比叡山の稜線がはっきりと見えた。その前面に壺笠山。

元亀の争乱の際、浅井・朝倉軍が立て籠もった山城であり山頂に石垣が残っている。

また、そこは4C頃の古墳でもある。

続きを読む

2014年01月18日

近江の国・琵琶湖畔に佇む

どうも良くない。

寒くて外に出て体を動かしていないためか

検査結果が悪転。

という訳で、

少し遠まわりして琵琶湖畔に立寄ったのち帰宅。

久し振りの「道の駅・びわ湖大橋米プラザ」で新しい発見。

道の駅「建物」の南、

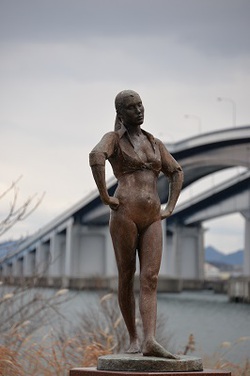

琵琶湖大橋側にある銅像「若い女・シャツ」(佐藤忠良 作)は知っていたが、

「建物」の北側、

今まで「何かある」ことは認識していたが・・・

まさか、銅像(「夏の海」淀井敏夫 作)だったとは ~ (^J^)

その他に、抽象的なオブジェも・・・。

詳しくは、こちら ↓

http://www.biwa.ne.jp/~douro-co/kome/

続きを読む

寒くて外に出て体を動かしていないためか

検査結果が悪転。

という訳で、

少し遠まわりして琵琶湖畔に立寄ったのち帰宅。

久し振りの「道の駅・びわ湖大橋米プラザ」で新しい発見。

道の駅「建物」の南、

琵琶湖大橋側にある銅像「若い女・シャツ」(佐藤忠良 作)は知っていたが、

「建物」の北側、

今まで「何かある」ことは認識していたが・・・

まさか、銅像(「夏の海」淀井敏夫 作)だったとは ~ (^J^)

その他に、抽象的なオブジェも・・・。

詳しくは、こちら ↓

http://www.biwa.ne.jp/~douro-co/kome/

続きを読む

2014年01月09日

近江の国・穴太の里を歩く

正月3ヶ日を過ぎてやっと新年の行動開始。

この間、家籠りの日々が続いたためか、体がだるく頭痛。

毎食後、鎮痛剤の世話になっている。

久し振りに冷え込んだ比叡山麓、京阪石坂線の穴太駅周辺を散策。

穴太駒込古墳群

穴太駅を降りて西側、県道伊香立浜大津線を渡る。ここは県道が建設された昭和43年度に、また長さ60mほどのコンクリート壁の場所は、歩道拡幅工事に先立って平成15年度に発掘調査が行われたところ。

今は見る影もないが、昭和43年度に調査した石室が近くの「びわこ老人の家」の敷地内に移築されているとのこと(確認せず!)

県道を横断して比叡山に向かって登ると直ぐに右側の木々の間に由緒ありそうな石の祠、これって何?

仲哀天皇産湯の水

「湖の美が丘」住宅団地・壺坂城跡方面に向け引続き緩やかな舗装道路(※)を登ると、右の林間に井泉に向かう分岐道。

以前はフェンスに囲まれた禁足地で入れなかったのだが、今回、進入口のフェンスだけが無くなっていた。

四ツ谷川を右下に見ながら進むと左方向、一段高くなったところに「高穴穂神社 お旅所」の石柱。裏側には「穴穂神」と彫り込まれている。

その後ろに、まるで古墳の石室のような石囲いの水場。

これが「仲哀天皇の産湯に使った井泉」?

(※)この道、以前、平子谷林道が崩落して登れなかった時に辿った路。

送電線鉄塔のピークを過ぎ、青山城跡の南麓を巻いて壺笠城跡に至る。

尾根にある小さな谷路。倒木が多く登り難いが、 戦国時代の登城路はかくありなんと想わせてくれる趣がある。

高穴穂神社(御祭神:景行天皇、本殿:一間社流造)

伝・高穴穂宮跡

来た道を下り京阪線を越え少し歩くと左手、新興住宅地の奥にある児童公園から「高穴穂神社」の境内に入る。

山側の一段高くなったところに「高穴穂宮趾」の石碑。裏側には謂れが刻まれているようだが風化して判然としない。

境内を本殿に向かう途中に小さな石祠。 これって、何?

正月明けで静かな境内に参拝者は、無し~。

成務天皇は、先帝・景行天皇の遺徳を追頌し高穴穂宮内に祀り「天徳前王社(全王宮)」と称し、これがこの社の発祥と伝わっているとのこと。

鳥居の横に以下のような解説

『第十二代景行天皇、第十三代成務天皇、第十四代仲哀天皇と三帝の都の跡が高穴穂宮と称せられるものである。景行天皇の御代六十一年、仲哀天皇のおられたのは半年にしかならない。穴太を中心に扇状台地を領し都を営まれる好適地であったろうと思われる。現在の高穴穂神社の社殿が内裏のあった跡だとか、又はその西の住宅の中がその跡だとか云われている。』

高穴穂神社から宝光寺・盛安寺に向かう道(古代北陸道?)の脇に、石仏群、祠などが・・・比叡山麓には数多くある。

宝光寺 真如堂とも。

永観2年(984)、一条天皇の生母東三条院藤原詮子(ふじわらのせんし)が、比叡山常行堂にあった阿弥陀仏を祀って今の京都市左京区に造立した真正極楽寺(真如堂)が起こりとされる。応仁の乱で焼け、文明2年(1470)に現在地に移したとのこと。

木造阿弥陀如来立像(重要文化財・鎌倉後期)があるそうな・・・。

盛安寺との間にある観世音菩薩堂の石垣には、石仏が多用されている。

盛安寺(天台真盛宗)

穴太衆積みの石垣が美しい。

一際目立つ太鼓櫓には、天正年間、敵の急襲を知らせた恩賞として、光秀から庄田八石を賜ったと伝わる「明智の陣太鼓」がかかっているそうだ。

山門をくぐると境内には本堂、客殿、そして六体地蔵尊の横に明智光秀公の供養塔。

社伝によると、越前朝倉氏の家臣・杉若盛安(すぎわかもりやす)が天文年間(1532~1555)に再建したとのこと。

坂本城主・明智光秀の祈願所だったこともあり、「明智寺」とも。

天正年間には、明智光秀はもちろん豊臣秀吉が相次いでこの寺に天下泰平、玉体安穏の祈念を行ったこともあったが、元亀年間の兵火で焼失したと伝わっているとのこと。

天智天皇の勅願寺「崇福寺」(すうふくじ)伝来の十一面観音菩薩(重要文化財)が安置されており、正月三が日は特別公開されていた?

門前ニは、昔ながらの「畳屋」さん。

ここで、小雪が散らついて来たので駅に向かう。

湖東の近江富士(三上山)が琵琶湖越しに良く見える。

ここまでで、散策開始から1時間弱ほど。

雪も止み、お昼にはまだ十分時間があるので、駅を通り越して平子谷林道を壺笠城跡へ進む。

穴太野添古墳群(古墳時代後期の群集墳。昭和54年の分布調査で152基を確認)

盛安寺の墓地にはお参りの人がチラホラ・・・。

林道の北側(墓地の反対側)の木々が伐採されている。

墓地を拡張するのだろうか・・・近々に発掘調査が行われる?

古墳が5基ほど確認できる。墳丘上に天井石が露出しているものも。

奥の墳丘は中央部が凹んでいる。盗掘にあったというより壁石そのものが持ち去られた?

この墳丘の裾、西側の藪の中に石組みが見えるが、これは?

歩を進め、昭和61年~62年に17基を発掘調査が行われた古墳公園へ。

12号墳と16号墳のみ石室が露出展示(天井石なし)。

西端の17号墳に掌大の開口部があったので石室内部を撮影。

この比叡山麓穴太周辺の古墳からミニチュア炊飯具・カマドなど煮炊き用土器の副葬やドーム状の天井を持つ石室が、また古墳群から琵琶湖側に下がったところには弥生時代のオンドルや大壁つくりの建物遺構が出土しており、往時、朝鮮半島からの渡来系の人達が住んでいたと考えられている。

風も冷たくシャッターを切る手も凍えてきたので、

林の中の古墳群は次回に持ち越し・・・。

1時間半ほどの散策。

【参考】

12代景行、13代成務、14代仲哀の3天皇は実在性に疑問がもたれている。

景行天皇(大足彦忍代別天皇)は、垂仁天皇の第三皇子。

晩年、即位58年(西暦340年頃?)に磯城宮を離れ、近江の高穴穂宮に移り、当地で即位60年に106歳で亡くなり、翌々年、倭の山辺道上陵に葬られた。

成務天皇(稚足彦天皇)は、景行天皇の第四皇子。即位60年に107歳で亡くなり、倭の狭城楯列陵に葬られた。

仲哀天皇(足仲彦天皇)は、日本武尊(景行天皇の第二皇子)の第二子。即位9年にして病を患い、翌日、橿日宮(香椎宮?)にて死亡。52歳。河内の長野陵に葬られた。

(以上「日本書紀」)

兵主大社の社伝(「兵主大明神縁起」)によれば、『景行天皇58年、天皇は皇子・稲背入彦命に命じて大和国穴師(奈良県桜井市、現 穴師坐兵主神社?)に八千矛神(兵主大神)を祀らせた。近江国・高穴穂宮への遷都に伴い、稲背入彦命は宮に近い穴太に社地を定め、遷座した(高穴穂宮跡の「元兵主」)。のち欽明天皇の時代、播磨別(兵主族の祖先)らが琵琶湖を渡って東に移住する際、再び遷座して現在地に社殿を造営し鎮座したと伝え、以降、播磨別の子孫が神職を世襲している』とのこと。

続きを読む

この間、家籠りの日々が続いたためか、体がだるく頭痛。

毎食後、鎮痛剤の世話になっている。

久し振りに冷え込んだ比叡山麓、京阪石坂線の穴太駅周辺を散策。

穴太駒込古墳群

穴太駅を降りて西側、県道伊香立浜大津線を渡る。ここは県道が建設された昭和43年度に、また長さ60mほどのコンクリート壁の場所は、歩道拡幅工事に先立って平成15年度に発掘調査が行われたところ。

今は見る影もないが、昭和43年度に調査した石室が近くの「びわこ老人の家」の敷地内に移築されているとのこと(確認せず!)

県道を横断して比叡山に向かって登ると直ぐに右側の木々の間に由緒ありそうな石の祠、これって何?

仲哀天皇産湯の水

「湖の美が丘」住宅団地・壺坂城跡方面に向け引続き緩やかな舗装道路(※)を登ると、右の林間に井泉に向かう分岐道。

以前はフェンスに囲まれた禁足地で入れなかったのだが、今回、進入口のフェンスだけが無くなっていた。

四ツ谷川を右下に見ながら進むと左方向、一段高くなったところに「高穴穂神社 お旅所」の石柱。裏側には「穴穂神」と彫り込まれている。

その後ろに、まるで古墳の石室のような石囲いの水場。

これが「仲哀天皇の産湯に使った井泉」?

(※)この道、以前、平子谷林道が崩落して登れなかった時に辿った路。

送電線鉄塔のピークを過ぎ、青山城跡の南麓を巻いて壺笠城跡に至る。

尾根にある小さな谷路。倒木が多く登り難いが、 戦国時代の登城路はかくありなんと想わせてくれる趣がある。

高穴穂神社(御祭神:景行天皇、本殿:一間社流造)

伝・高穴穂宮跡

来た道を下り京阪線を越え少し歩くと左手、新興住宅地の奥にある児童公園から「高穴穂神社」の境内に入る。

山側の一段高くなったところに「高穴穂宮趾」の石碑。裏側には謂れが刻まれているようだが風化して判然としない。

境内を本殿に向かう途中に小さな石祠。 これって、何?

正月明けで静かな境内に参拝者は、無し~。

成務天皇は、先帝・景行天皇の遺徳を追頌し高穴穂宮内に祀り「天徳前王社(全王宮)」と称し、これがこの社の発祥と伝わっているとのこと。

鳥居の横に以下のような解説

『第十二代景行天皇、第十三代成務天皇、第十四代仲哀天皇と三帝の都の跡が高穴穂宮と称せられるものである。景行天皇の御代六十一年、仲哀天皇のおられたのは半年にしかならない。穴太を中心に扇状台地を領し都を営まれる好適地であったろうと思われる。現在の高穴穂神社の社殿が内裏のあった跡だとか、又はその西の住宅の中がその跡だとか云われている。』

高穴穂神社から宝光寺・盛安寺に向かう道(古代北陸道?)の脇に、石仏群、祠などが・・・比叡山麓には数多くある。

宝光寺 真如堂とも。

永観2年(984)、一条天皇の生母東三条院藤原詮子(ふじわらのせんし)が、比叡山常行堂にあった阿弥陀仏を祀って今の京都市左京区に造立した真正極楽寺(真如堂)が起こりとされる。応仁の乱で焼け、文明2年(1470)に現在地に移したとのこと。

木造阿弥陀如来立像(重要文化財・鎌倉後期)があるそうな・・・。

盛安寺との間にある観世音菩薩堂の石垣には、石仏が多用されている。

盛安寺(天台真盛宗)

穴太衆積みの石垣が美しい。

一際目立つ太鼓櫓には、天正年間、敵の急襲を知らせた恩賞として、光秀から庄田八石を賜ったと伝わる「明智の陣太鼓」がかかっているそうだ。

山門をくぐると境内には本堂、客殿、そして六体地蔵尊の横に明智光秀公の供養塔。

社伝によると、越前朝倉氏の家臣・杉若盛安(すぎわかもりやす)が天文年間(1532~1555)に再建したとのこと。

坂本城主・明智光秀の祈願所だったこともあり、「明智寺」とも。

天正年間には、明智光秀はもちろん豊臣秀吉が相次いでこの寺に天下泰平、玉体安穏の祈念を行ったこともあったが、元亀年間の兵火で焼失したと伝わっているとのこと。

天智天皇の勅願寺「崇福寺」(すうふくじ)伝来の十一面観音菩薩(重要文化財)が安置されており、正月三が日は特別公開されていた?

門前ニは、昔ながらの「畳屋」さん。

ここで、小雪が散らついて来たので駅に向かう。

湖東の近江富士(三上山)が琵琶湖越しに良く見える。

ここまでで、散策開始から1時間弱ほど。

雪も止み、お昼にはまだ十分時間があるので、駅を通り越して平子谷林道を壺笠城跡へ進む。

穴太野添古墳群(古墳時代後期の群集墳。昭和54年の分布調査で152基を確認)

盛安寺の墓地にはお参りの人がチラホラ・・・。

林道の北側(墓地の反対側)の木々が伐採されている。

墓地を拡張するのだろうか・・・近々に発掘調査が行われる?

古墳が5基ほど確認できる。墳丘上に天井石が露出しているものも。

奥の墳丘は中央部が凹んでいる。盗掘にあったというより壁石そのものが持ち去られた?

この墳丘の裾、西側の藪の中に石組みが見えるが、これは?

歩を進め、昭和61年~62年に17基を発掘調査が行われた古墳公園へ。

12号墳と16号墳のみ石室が露出展示(天井石なし)。

西端の17号墳に掌大の開口部があったので石室内部を撮影。

この比叡山麓穴太周辺の古墳からミニチュア炊飯具・カマドなど煮炊き用土器の副葬やドーム状の天井を持つ石室が、また古墳群から琵琶湖側に下がったところには弥生時代のオンドルや大壁つくりの建物遺構が出土しており、往時、朝鮮半島からの渡来系の人達が住んでいたと考えられている。

風も冷たくシャッターを切る手も凍えてきたので、

林の中の古墳群は次回に持ち越し・・・。

1時間半ほどの散策。

【参考】

12代景行、13代成務、14代仲哀の3天皇は実在性に疑問がもたれている。

景行天皇(大足彦忍代別天皇)は、垂仁天皇の第三皇子。

晩年、即位58年(西暦340年頃?)に磯城宮を離れ、近江の高穴穂宮に移り、当地で即位60年に106歳で亡くなり、翌々年、倭の山辺道上陵に葬られた。

成務天皇(稚足彦天皇)は、景行天皇の第四皇子。即位60年に107歳で亡くなり、倭の狭城楯列陵に葬られた。

仲哀天皇(足仲彦天皇)は、日本武尊(景行天皇の第二皇子)の第二子。即位9年にして病を患い、翌日、橿日宮(香椎宮?)にて死亡。52歳。河内の長野陵に葬られた。

(以上「日本書紀」)

兵主大社の社伝(「兵主大明神縁起」)によれば、『景行天皇58年、天皇は皇子・稲背入彦命に命じて大和国穴師(奈良県桜井市、現 穴師坐兵主神社?)に八千矛神(兵主大神)を祀らせた。近江国・高穴穂宮への遷都に伴い、稲背入彦命は宮に近い穴太に社地を定め、遷座した(高穴穂宮跡の「元兵主」)。のち欽明天皇の時代、播磨別(兵主族の祖先)らが琵琶湖を渡って東に移住する際、再び遷座して現在地に社殿を造営し鎮座したと伝え、以降、播磨別の子孫が神職を世襲している』とのこと。

続きを読む

2014年01月01日

2013年最後の探訪 丹波・春日の城館遺跡を訪ね歩く

丹波・春日には、黒井城を本城として28の城砦遺構が集在している。

今回は、このうち黒井城に近い3城館跡を訪ねた。

朝日城(荻野氏・赤井氏、平山城)

少林寺の東にあるPに停めたところ墓参にきていた親爺さんから声がかかる。

城郭遺構は住宅開発により無くなってしまったとのこと。

山に入るには西側からの旨の教示を得る。

西側に回ると、

西側に回ると、

空地に土塁状の高まり。

林間に2段の長方形の平坦地、屋敷地跡?

一段目の突き当り左右(南北)それぞれに山上への取付き口らしい痕跡があるものの入るのを躊躇う。

北側の登上口は細い土塁状の高まり、その南・山側にL字状の堀、堀の南端・南側の登り口に土橋状の遺構。

その手前・西側、1段目と2段目の境に石垣遺構?

農道を挟んで西側に3段の平坦地。南の平坦地には小さな祠と石仏群、墓地?

農道を挟んで西側に3段の平坦地。南の平坦地には小さな祠と石仏群、墓地?

中央の平坦地は、竹林。その北東部、不自然に道路がクランク状になったところに石垣がある。

1m高で2m長、その先は北の平坦地と分かつ土塁?

伐採に来ていた親爺さんと会話。

今は春日町に1軒だけとなった竹職人さんに

竹を納めているそうな・・・。

北の平坦地。

植林されたなか、

南西隅から北にかけて土塁遺構?

農道を南に進むと溜池と墓地、豊岡自動車道を潜ったあと自動車道沿いに東行。

笹竹が繁茂して登れそうにない向山登山口を過ぎ、再び豊岡自動車道を潜って少林禅寺の境内へ・・・。

写真は、南方向から見た豊岡自動車道と朝日城の南ピーク。

自動車横の墓地からは山上への取付きは見つけられず、本堂へ回る。

境内と城山の間にある小川に

真新しい丸木橋が2つ架けられていた、

ごみ処理場への通路?

対岸の状況を確認。

頭上に数条の狭い竪堀。

南側の丸木を渡り路のない斜面に取付く。

大きな竪堀の下をトラバースして木々を頼りに左右し足場を探しながら高度を稼ぐ。

平坦地(Ⅱ郭)に出る。

上段(Ⅰ郭)への登り口に

幅50~60cmの転石が2ヶ。

その上に、石列。

平坦地(主郭・Ⅰ郭?)の最南部に小丘

・・・物見台なら位置は北側、

麓の展望が効く位置にあって然るべし。

山側なので烽火台かな~って思って上がると、

大きな堀切を挟んで南側にもう一つピーク。

堀切に残る土橋?遺構を渡ってピークに上がると、

その先はフェンスがあり豊岡自動車道建設に伴って造作された絶壁。

・・・断面は、フタコブラクダの背。

ということは、防御のため尾根筋を切って大堀切を設け、主郭(Ⅰ郭)側を切岸の壁としたものか・・・?

主郭(Ⅰ郭)から北に向かって3段の平坦地を下ると、その先にフェンス、そして絶壁。

崖下は開発された住宅地。

北の展望良好。

黒井の家並みが良く観える。

手前からR175、JR福知山線、黒井川、黒井城のある猪ノ口山の全容。

黒井川は東流して竹田川に注いだあと北流し由良川を経て日本海へ・・・、北西を流れる加古川は南流し瀬戸内海に注いでいる。

わずか数キロのところで川の流れは真反対。

戻りは山の西面を下る。

竪堀らしき数条の凹地の脇を下り、途中から南方向に向かい、明治に造られた溜池の土手に出る。

土手を渡ると最初に登ってきた農道に出た。

【事後談】

朝日城・・・「朝日(荻野)十八人衆」の居城。

昭和になってからPの東にある墓地内に子孫が参集して供養碑を建てた。現在、分かっているのは18家のうち8家、うち3家は荒木、南、大槻の別姓に。

後屋城(氷上町)・赤井氏から赤井才丸(直正)を盟主として招請。

のち、直政は、天文23年(1554)に黒井城主荻野秋清を倒し、黒井城主となる。

野村城(野村氏、居館)

舞鶴自動車道・春日ICの近く、

舞鶴自動車道・春日ICの近く、

天正3年の第一次の黒井城攻めで

明智光秀が命辛々、亰へ敗走する際に通ったのではないかと謂われる県道69号の傍、

田圃の中に「コ」の字型の土塁遺構。

ほぼ70m四方の方形単郭、西面は削平されているものの残る3辺に2m高の土塁が残る。

特に、八幡神社ある北西部の竹藪付近は5m高もあり残りが良い。

南西隅には10m四方の櫓台?

写真のバックの山は

黒井城のある猪ノ口山。

国領城(赤井氏、居館)

黒井城主・荻野正直の弟・幸家の詰城・三尾城の麓館。

竹田川の南岸にあり、現在、遺構に流泉寺が建つ。

境内の南側及び西側に「L」字状に3m高の土塁。

西側土塁に沿って2m高・3m幅の堀が残っている。

土塁の前には、幸家の小さな墓石。

寺の近くに、大地主・足立家の屋敷。

元・総理大臣の芦田均氏の親戚で、ここに下宿して柏原高校に通ったとか・・・。

写真のバックの山は詰城のある三尾山。

黒井城・・・今回は、探訪せず。

標高356mの猪ノ口山に南北朝時代の建武2年(1335)に赤松氏が砦を築いたことに始まる。

その200余年後の戦国時代に荻野(赤井)直正が大改修。

猪ノ口山系の尾根々々に砦を築くとともに周辺に支城・砦を設けることにより春日地域全体を要塞化した壮大な遺構が残る。

明智光秀の丹波攻めに抗した反・織田勢の中核的な城。

天正3年~4年(1575~6)の「第一次黒井城の戦い」では明智軍は大敗し京都まで逃げ込み、その後、坂本に帰城したとか。

1年半後の「第二次黒井城の戦い」の前に城主・荻野直正が病死や光秀の調略などもあって「第一次」のときほどの抵抗もなく落城。

なお、春日局が生まれたという黒井城下館は、現・興禅寺。

水堀と白壁塀に往時を偲ぶことが出来る。

【余談】

少林禅寺(臨済宗相国寺派)は、建武元年に近江国茂賀山城主・小林宗政(木曽義仲と巴御前の子)が遠祖・源義賢、義仲、義秀三代の菩提を弔うために建立したとか。

ところで、この「茂賀山」はJR東海道線・河瀬駅の南西、亀山小学校の裏にある小さな小さな山で、茂賀岡(いかしがおか)や茂賀山(もがやま)・金鶏山(きんけいざん)とも呼ばれている。

この山は、工場を作る時に削り取られて今は小さな山だが、昔は亀の形をした大きな山で、“亀山”と呼ばれていたそうな・・・。

その亀山の『金のニワトリ』(鳳凰?)について、以下、近江の国の「金鶏伝説」・・・

昔々のずーっと昔、ある時、天照大神(アマテラスオオミカミ)は孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト、天津彦彦火瓊瓊杵尊)に地上の支配を任そうと考え、平定のために天穂日命(アマノホヒノミコト)などを派遣したのですが、何の報告をしてきませんでした。

そこで、新たに天稚彦(アメノワカヒコ)を遣わしました。この時、天稚彦は金のニワトリに乗って亀山に降り立ちました。そして、山に金のニワトリを隠して大己貴神(おおあなむちのかみ、大国主命)の元へ向かいました。

大己貴神に会った天稚彦はその人柄に惹かれ、その娘・下照姫(シタテルヒ)と結婚して地上に留まり復命しませんでした。

年月が過ぎ、天稚彦が戻らない事を不思議に思った天の国では使者・無名雉を派遣しますが、雉は天稚彦に矢で射殺されました。その矢が雉の旨を突き抜けて天に達しました。

その矢を見た天の国の高皇産霊尊(タカミムスヒノミコト)は自分が天稚彦に与えた矢であることを知り、「もし天稚彦にやましい心があるなら、この矢を当てさせたまえ」と言って、その矢を放つと、地上で寝ていた天稚彦の胸に刺さり亡くなります。

こうして金のニワトリは亀山に隠されたままになってしまったのです。

それから、何百年も過ぎた13世紀、亀山に城を築いた殿様がいました。

ある晩の事、殿様が月見をしていると虫の音に交じって若い女性の美しい声が聞こえてきました。

「どうか、この石をどけて下さい」

驚いた殿様が声に応えると、

「私は、もう何百年もの間、ここに閉じ込められています。雨が石を叩く音を聞き、風が木々をゆする音に、私の翼が風をきる日を思い起こし、蝉の子とお話をしながら、何百年も主の帰りを待っておりましたが、ついにその日はやってきませんでした。」

お殿様が、不思議に思いながらも石を動かすと、中から眩しい輝きと共に金のニワトリが現れました。

「ありがとうございます。これで天の国に帰れます、お礼に金のタマゴを差し上げましょう。」と、言いながら空へと昇って行きました。

金のニワトリが飛び立ったあと、殿様が恐る恐るニワトリのいた穴を覗くと、数え切れないくらいの金のタマゴが残されていたのでした。

お殿様は、「これは素晴らしい、城の宝にしよう」と言って、穴を大きな石で閉じてしまいました。

亀山は工場を作る時に削り取られて今は小さな山になっています。この時に金のタマゴは見つかりませんでした。

このお話がただの昔話なのか、それとも今残されている小さな山の中にまだ金のタマゴが残っているのでしようか・・・。

ちなみに、彦根城が建っている金亀山は、天津彦根命(あまつひこねのみこと)が金の亀に乗って降りられた場所で、これが彦根の地名の由来にもなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以上、彦根市『どんつき瓦版(5号)』掲載記事を一部改編。

続きを読む

今回は、このうち黒井城に近い3城館跡を訪ねた。

朝日城(荻野氏・赤井氏、平山城)

少林寺の東にあるPに停めたところ墓参にきていた親爺さんから声がかかる。

城郭遺構は住宅開発により無くなってしまったとのこと。

山に入るには西側からの旨の教示を得る。

西側に回ると、

西側に回ると、空地に土塁状の高まり。

林間に2段の長方形の平坦地、屋敷地跡?

一段目の突き当り左右(南北)それぞれに山上への取付き口らしい痕跡があるものの入るのを躊躇う。

北側の登上口は細い土塁状の高まり、その南・山側にL字状の堀、堀の南端・南側の登り口に土橋状の遺構。

その手前・西側、1段目と2段目の境に石垣遺構?

農道を挟んで西側に3段の平坦地。南の平坦地には小さな祠と石仏群、墓地?

農道を挟んで西側に3段の平坦地。南の平坦地には小さな祠と石仏群、墓地?中央の平坦地は、竹林。その北東部、不自然に道路がクランク状になったところに石垣がある。

1m高で2m長、その先は北の平坦地と分かつ土塁?

伐採に来ていた親爺さんと会話。

今は春日町に1軒だけとなった竹職人さんに

竹を納めているそうな・・・。

北の平坦地。

植林されたなか、

南西隅から北にかけて土塁遺構?

農道を南に進むと溜池と墓地、豊岡自動車道を潜ったあと自動車道沿いに東行。

笹竹が繁茂して登れそうにない向山登山口を過ぎ、再び豊岡自動車道を潜って少林禅寺の境内へ・・・。

写真は、南方向から見た豊岡自動車道と朝日城の南ピーク。

自動車横の墓地からは山上への取付きは見つけられず、本堂へ回る。

境内と城山の間にある小川に

真新しい丸木橋が2つ架けられていた、

ごみ処理場への通路?

対岸の状況を確認。

頭上に数条の狭い竪堀。

南側の丸木を渡り路のない斜面に取付く。

大きな竪堀の下をトラバースして木々を頼りに左右し足場を探しながら高度を稼ぐ。

平坦地(Ⅱ郭)に出る。

上段(Ⅰ郭)への登り口に

幅50~60cmの転石が2ヶ。

その上に、石列。

平坦地(主郭・Ⅰ郭?)の最南部に小丘

・・・物見台なら位置は北側、

麓の展望が効く位置にあって然るべし。

山側なので烽火台かな~って思って上がると、

大きな堀切を挟んで南側にもう一つピーク。

堀切に残る土橋?遺構を渡ってピークに上がると、

その先はフェンスがあり豊岡自動車道建設に伴って造作された絶壁。

・・・断面は、フタコブラクダの背。

ということは、防御のため尾根筋を切って大堀切を設け、主郭(Ⅰ郭)側を切岸の壁としたものか・・・?

主郭(Ⅰ郭)から北に向かって3段の平坦地を下ると、その先にフェンス、そして絶壁。

崖下は開発された住宅地。

北の展望良好。

黒井の家並みが良く観える。

手前からR175、JR福知山線、黒井川、黒井城のある猪ノ口山の全容。

黒井川は東流して竹田川に注いだあと北流し由良川を経て日本海へ・・・、北西を流れる加古川は南流し瀬戸内海に注いでいる。

わずか数キロのところで川の流れは真反対。

戻りは山の西面を下る。

竪堀らしき数条の凹地の脇を下り、途中から南方向に向かい、明治に造られた溜池の土手に出る。

土手を渡ると最初に登ってきた農道に出た。

【事後談】

朝日城・・・「朝日(荻野)十八人衆」の居城。

昭和になってからPの東にある墓地内に子孫が参集して供養碑を建てた。現在、分かっているのは18家のうち8家、うち3家は荒木、南、大槻の別姓に。

後屋城(氷上町)・赤井氏から赤井才丸(直正)を盟主として招請。

のち、直政は、天文23年(1554)に黒井城主荻野秋清を倒し、黒井城主となる。

野村城(野村氏、居館)

舞鶴自動車道・春日ICの近く、

舞鶴自動車道・春日ICの近く、天正3年の第一次の黒井城攻めで

明智光秀が命辛々、亰へ敗走する際に通ったのではないかと謂われる県道69号の傍、

田圃の中に「コ」の字型の土塁遺構。

ほぼ70m四方の方形単郭、西面は削平されているものの残る3辺に2m高の土塁が残る。

特に、八幡神社ある北西部の竹藪付近は5m高もあり残りが良い。

南西隅には10m四方の櫓台?

写真のバックの山は

黒井城のある猪ノ口山。

国領城(赤井氏、居館)

黒井城主・荻野正直の弟・幸家の詰城・三尾城の麓館。

竹田川の南岸にあり、現在、遺構に流泉寺が建つ。

境内の南側及び西側に「L」字状に3m高の土塁。

西側土塁に沿って2m高・3m幅の堀が残っている。

土塁の前には、幸家の小さな墓石。

寺の近くに、大地主・足立家の屋敷。

元・総理大臣の芦田均氏の親戚で、ここに下宿して柏原高校に通ったとか・・・。

写真のバックの山は詰城のある三尾山。

黒井城・・・今回は、探訪せず。

標高356mの猪ノ口山に南北朝時代の建武2年(1335)に赤松氏が砦を築いたことに始まる。

その200余年後の戦国時代に荻野(赤井)直正が大改修。

猪ノ口山系の尾根々々に砦を築くとともに周辺に支城・砦を設けることにより春日地域全体を要塞化した壮大な遺構が残る。

明智光秀の丹波攻めに抗した反・織田勢の中核的な城。

天正3年~4年(1575~6)の「第一次黒井城の戦い」では明智軍は大敗し京都まで逃げ込み、その後、坂本に帰城したとか。

1年半後の「第二次黒井城の戦い」の前に城主・荻野直正が病死や光秀の調略などもあって「第一次」のときほどの抵抗もなく落城。

なお、春日局が生まれたという黒井城下館は、現・興禅寺。

水堀と白壁塀に往時を偲ぶことが出来る。

【余談】

少林禅寺(臨済宗相国寺派)は、建武元年に近江国茂賀山城主・小林宗政(木曽義仲と巴御前の子)が遠祖・源義賢、義仲、義秀三代の菩提を弔うために建立したとか。

ところで、この「茂賀山」はJR東海道線・河瀬駅の南西、亀山小学校の裏にある小さな小さな山で、茂賀岡(いかしがおか)や茂賀山(もがやま)・金鶏山(きんけいざん)とも呼ばれている。

この山は、工場を作る時に削り取られて今は小さな山だが、昔は亀の形をした大きな山で、“亀山”と呼ばれていたそうな・・・。

その亀山の『金のニワトリ』(鳳凰?)について、以下、近江の国の「金鶏伝説」・・・

昔々のずーっと昔、ある時、天照大神(アマテラスオオミカミ)は孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト、天津彦彦火瓊瓊杵尊)に地上の支配を任そうと考え、平定のために天穂日命(アマノホヒノミコト)などを派遣したのですが、何の報告をしてきませんでした。

そこで、新たに天稚彦(アメノワカヒコ)を遣わしました。この時、天稚彦は金のニワトリに乗って亀山に降り立ちました。そして、山に金のニワトリを隠して大己貴神(おおあなむちのかみ、大国主命)の元へ向かいました。

大己貴神に会った天稚彦はその人柄に惹かれ、その娘・下照姫(シタテルヒ)と結婚して地上に留まり復命しませんでした。

年月が過ぎ、天稚彦が戻らない事を不思議に思った天の国では使者・無名雉を派遣しますが、雉は天稚彦に矢で射殺されました。その矢が雉の旨を突き抜けて天に達しました。

その矢を見た天の国の高皇産霊尊(タカミムスヒノミコト)は自分が天稚彦に与えた矢であることを知り、「もし天稚彦にやましい心があるなら、この矢を当てさせたまえ」と言って、その矢を放つと、地上で寝ていた天稚彦の胸に刺さり亡くなります。

こうして金のニワトリは亀山に隠されたままになってしまったのです。

それから、何百年も過ぎた13世紀、亀山に城を築いた殿様がいました。

ある晩の事、殿様が月見をしていると虫の音に交じって若い女性の美しい声が聞こえてきました。

「どうか、この石をどけて下さい」

驚いた殿様が声に応えると、

「私は、もう何百年もの間、ここに閉じ込められています。雨が石を叩く音を聞き、風が木々をゆする音に、私の翼が風をきる日を思い起こし、蝉の子とお話をしながら、何百年も主の帰りを待っておりましたが、ついにその日はやってきませんでした。」

お殿様が、不思議に思いながらも石を動かすと、中から眩しい輝きと共に金のニワトリが現れました。

「ありがとうございます。これで天の国に帰れます、お礼に金のタマゴを差し上げましょう。」と、言いながら空へと昇って行きました。

金のニワトリが飛び立ったあと、殿様が恐る恐るニワトリのいた穴を覗くと、数え切れないくらいの金のタマゴが残されていたのでした。

お殿様は、「これは素晴らしい、城の宝にしよう」と言って、穴を大きな石で閉じてしまいました。

亀山は工場を作る時に削り取られて今は小さな山になっています。この時に金のタマゴは見つかりませんでした。

このお話がただの昔話なのか、それとも今残されている小さな山の中にまだ金のタマゴが残っているのでしようか・・・。

ちなみに、彦根城が建っている金亀山は、天津彦根命(あまつひこねのみこと)が金の亀に乗って降りられた場所で、これが彦根の地名の由来にもなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以上、彦根市『どんつき瓦版(5号)』掲載記事を一部改編。

続きを読む